Unser Blog

-

Schwerpunkte, denen wir uns ausführlich widmen: Ziegen, Helden, Dialekt, Kunstraub… Und hin und wieder Andreas Hofer. Weiter zur Kategorie themenkonzentriert.

-

Wer ist die Frau auf dem Porträt und was steht in der alten Urkunde? Alles, was uns keine Ruhe lässt. Oder wir für euch finden sollen. Diese Artikel gehören zur Kategorie nachgeforscht.

-

Über neue Objekte, die ins Museum finden und alt sind. Und über alte Objekte, die schon lang im Museum lagern, und neu entdeckt werden. Die gesammelten Artikel der Kategorie aufgesammelt.

-

Was grad im Museum passiert, was die Presse notiert, wer das Museum zitiert. Das sind die Artikel der Kategorie zwischenbemerkt.

Luise erzählt zur Kerze

Blogserie “Türen in die Vergangenheit”

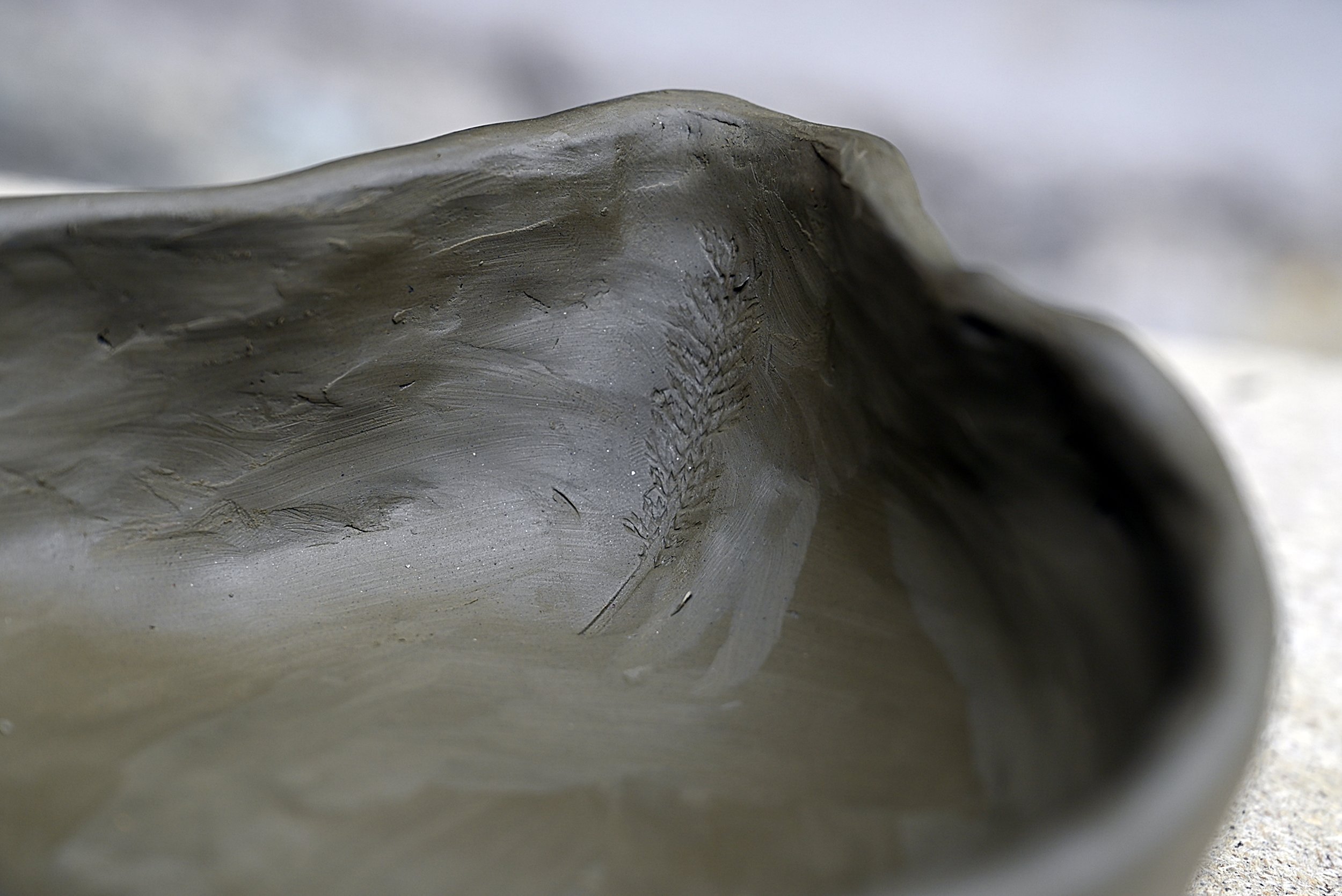

Kerzenständer. Über einen tellerförmigen Fuß aus Eisenblech ist eine Spiralfeder (Eisendrahtgewinde) mit Kerzentülle und verstellbarem Griff angebracht. Durch Drehen des Griffs mit Kerzentülle kann die gewünschte Höhe der Kerze eingestellt werden. Herkunft: Sammlung Heimatmuseum St. Martin. Inv.Nr.: 2000_304

“Gseechn hoobm miër ginuëg”

Von Daniel Hofer.

Die Kerze ist Teil der Sammlungsausstellung “Türen in die Vergangenheit”. Sie ist ein Maturaprojekt und wurde kuratiert und gestaltet von Daniel Hofer, Sandra Fahrner und Alexa Pöhl.

Kerzen, jene einfachen, aber unverzichtbaren Lichtquellen, begleiteten die Menschen in den dunklen Wintermonaten und in den späten Abendstunden. Sie waren auf den Höfen nicht nur ein praktisches Hilfsmittel, sondern auch ein Teil des alltäglichen Lebens.

Eine dieser Kerzen aus Passeier ist heute ein Museumsstück und erzählt von einer Zeit, in der Licht und Dunkelheit noch eine viel intensivere Bedeutung hatten. Sie erinnert an die Bescheidenheit der Menschen, die sich in ihren gemütlichen Stuben, Scheunen und Ställen mit dem Schein der Kerze umgaben. Dieses Objekt ist ein Fenster in die Vergangenheit und ein stiller Zeuge einer Zeit, in der jede Flamme und jedes Licht wertvolle Ressourcen waren.

Luise Gögele, Jahrgang 1947, lebt im Haus St. Benedikt in St. Martin. Foto: Sandra Fahrner.

An den Kerzenschein in ihrem Elternhaus kann sich Luise Gögele, geboren am 13. Juli 1947 in Moos, noch sehr gut erinnern. Als sie zwei Jahre alt war, zog ihre Familie auf das „Gandergut“ in St. Martin, wo sie fortan auf einem Hof aufwuchs. Lange Zeit hatten sie zuhause nur Kerzenlicht, später kam Gaslicht hinzu, bevor der Strom ins Tal führte. „Erst als ich mit 20 Jahren heiratete, kam der Strom“, so sagt sie. Die Kerzen wurden am Hof aus Bienenwachs hergestellt.

Zu Hause hatte man früher nicht in jedem Raum eine Kerze. „Da hatten wir eine Kerze und wenn wir in der Küche was unternommen haben, haben wir die Kerze dort mitgenommen. Wenn wir ins Zimmer gegangen sind, haben wir sie dort mit. Nicht überall hatten wir eine Kerze. Man musste sparen, denn sonst wäre es zu teuer gewesen.“

Eine besonders schöne Erinnerung verbindet Luise mit dem Kerzenlicht: „Meine Mutter und ich haben immer heimlich in der Nacht bei Kerzenschein gestrickt, damit die Kinder etwas zu Weihnachten geschenkt bekamen. Man hatte ja sonst nichts, was man verschenken konnte. Außerdem schnitzte ich gerne. Zu Weihnachten bekam dann jeder etwas von mir. Mit dem Kerzenlicht konnten wir gut sehen, sogar zum Stricken!“ Ansonsten wurden die Kerzen nachts nicht regelmäßig genutzt. „Man ist einfach früh schlafen gegangen.“

Auf die Frage, ob man mit Kerzenschein genug sehen konnte, antwortet Luise: „Gesehen hat man mit diesen Kerzen genug. Heute würde man nichts mehr sehen. Da würde es nicht mehr gehen.“

Sammlungsausstellung

TÜREN IN DIE VERGANGENHEIT

12.4. – 31.10.2025

Maturaprojekt von Daniel Hofer

Grafik, Konzeption, Interviews: Daniel Hofer, Alexa Pöhl, Sandra Fahrner

Beratung: Manfred Schwarz, Judith Schwarz

Texte: Daniel Hofer

Fotografie: Sandra Fahrner, Alexa Pöhl, Milena Haller

Zeitzeug*innen: Schwester Annunziata Maria, Luise Gögele, Anton Gufler, Ida Gufler, Regina Öttl, Martina Platter, Christine Platter, Helmut Platter

Abbau und Montage: Florian Öttl, Wolfram Hofer, Hannes Spöttl, Sandra Fahrner, Alexa Pöhl, Milena Haller, Daniel Hofer

Finanzielle Unterstützung: Bildungsausschuss St. Martin, Bildungsausschuss St. Leonhard

Ida erzählt zur Kinderwiege

Blogserie “Türen in die Vergangenheit”

Bemalte Kufenwiege, datiert 1876, vom Untersteinerhof in Pfelders, Gemeinde Moos. Inv.Nr.: 2000_128

“Sii hattn mii lai gsollt pa di Kinder låssn...”

Von Daniel Hofer.

Die Kinderwiege ist Teil der Sammlungsausstellung “Türen in die Vergangenheit”. Sie ist ein Maturaprojekt und wurde kuratiert und gestaltet von Daniel Hofer, Sandra Fahrner und Alexa Pöhl.

Diese alte Kinderwiege aus dem Jahr 1876 ist mehr als nur ein Möbelstück – sie ist eine Zeitzeugin. Ihr Holz zeugt von unzähligen Momenten, in denen kleine Kinder in ihren ersten Schlaf gehüllt wurden. Wie viele waren es wohl? Wie viele Kinder haben etwa vom Jahr 1876 bis zum letzten Gebrauch in dieser Wiege geschlafen? Viele Kinder, die später selbst ihre Kinder in diese Wiege legten. Viele, die vielleicht nicht das Kindesalter überlebten. Doch all diese Geschichten verweben sich in den Holzfasern dieser Wiege.

Ida Gufler, Jahrgang 1939, lebt im Haus St. Benedikt in St. Martin. Foto: Sandra Fahrner.

Ida Gufler erinnert sich an die Geburten bei ihr Zuhause. Ihre Mutter hatte mehrere Frühgeburten. Da sie bei den Geburten sehr litt, mussten die Kinder das Haus verlassen und in den Wald gehen. Bei einer Geburt bei ihnen zu Hause waren stets eine Hebamme, ein Arzt und ein Pfarrer anwesend: „Der Pfarrer kam immer mit, damit jemand da war, falls sie sterben würde, denn ihr ging es wirklich schlecht. Ins Krankenhaus gehen hätte man selbst bezahlen müssen, deswegen blieb meine Mutter bei ihren Geburten immer zu Hause.“

Woher das Kind kam, war keine Frage. „Es hieß immer, ein Vogel hätte es gebracht oder es sei aus an fauln Stock [aus einem morschen Baumstrunk] herausgekommen.“ Nach der Geburt musste die Mutter acht Tage lang ruhen und sich dann vom Pfarrer ausseegnin låssn [den Segen geben lassen], bevor sie wieder in die Kirche gehen durfte. „Da musste man vor der Kirche niederknien, und der Pfarrer hat dann die „bösen Geister“ vertrieben. Erst danach durfte man wieder in die Kirche und wurde vom Pfarrer mit Weihwasser gesegnet.“, erzählt sie. Mütter wurden in dieser Zeit als „unrein“ bezeichnet.

Ida erzählt weiter. „Die Kinder wurden nur etwa einen Monat gestillt, weil die Mütter auf dem Hof arbeiten mussten. Ab einem halben Jahr setzten wir die Kinder in eine Staige [Apfelkiste aus Holz] und nahmen sie bei der Heuarbeit und anderem mit.“ Als Idas Schwiegermutter einmal auf ihr Kind aufpasste, gab es einen schmerzlichen Moment. „Bei mir war die Schwiegermutter zuhause und die hatte das Wort. Sie sagte, ich solle raus arbeiten gehen und sie schaue auf die Kinder. Einmal bin ich ins Haus gegangen, um das Kind zu stillen. Da habe ich die Schwiegermutter schreien gehört: „Du sacklere Fråtze [verfluchtes Balg], i schloog di grood niider, wenn du sou schraisch!“ Das hat mir weh getan. Sie hätten nur mich sollen bei den Kindern zuhause bleiben lassen. Aber wenn man den Frieden haben wollte, musste man still sein. Die Schwiegertochter war sowieso immer der „böse Geist“.“

Sammlungsausstellung

TÜREN IN DIE VERGANGENHEIT

12.4. – 31.10.2025

Maturaprojekt von Daniel Hofer

Grafik, Konzeption, Interviews: Daniel Hofer, Alexa Pöhl, Sandra Fahrner

Beratung: Manfred Schwarz, Judith Schwarz

Texte: Daniel Hofer

Fotografie: Sandra Fahrner, Alexa Pöhl, Milena Haller

Zeitzeug*innen: Schwester Annunziata Maria, Luise Gögele, Anton Gufler, Ida Gufler, Regina Öttl, Martina Platter, Christine Platter, Helmut Platter

Abbau und Montage: Florian Öttl, Wolfram Hofer, Hannes Spöttl, Sandra Fahrner, Alexa Pöhl, Milena Haller, Daniel Hofer

Finanzielle Unterstützung: Bildungsausschuss St. Martin, Bildungsausschuss St. Leonhard

Tausend Sterbebilder

Über Silberfuchszüchter, schlafende Priester und Naturkatastrophen.

Man hält so manche Totenzettel in der Hand und merkt, wie viele Unterschiede es zwischen einem Sterbebild von 1845 oder von 2023 gibt. Ich finde es stets interessant, mir alle Informationen auf den Sterbebildern durchzulesen und sie mir auch etwas genauer anzusehen. Alle Fotos: MuseumPasseier.

Über Silberfuchszüchter, schlafende Priester und Naturkatastrophen

Von Jana Haller

1.000 Sterbebilder. Ja, richtig gelesen! Das MuseumPasseier hat seine ersten 1.000 Sterbebilder gescannt und dokumentiert, genau genommen sind es sogar schon mehr. Jede Woche kommen neue Sammlungen von Privatpersonen hinzu und wenn man so viel Zeit und Mühe in das Digitalisieren von Sterbebildern steckt, ist dies ein schöner Erfolg. Deshalb ist dieser Artikel meiner Arbeit als Praktikantin zu den Sterbebildchen gewidmet, die bald Teil der Chronik.Passeier werden.

Wie sieht die Vorgehensweise aus, wenn man alte Sterbebilder vor sich hat? Der allererste Schritt ist stets das Aussortieren der Sterbebilder, nachdem das MuseumPasseier sie zur Leihe – und manchmal auch geschenkt – bekommen hat. Die Sterbebilder, die bereits gescannt sind, werden aussortiert, sowie alle in der Sammlung zu findenden Duplikate. Eine aufwändige Arbeit, da jedes Sterbebild zur Überprüfung in den Computer eingegeben werden muss. Mir persönlich hilft es immer, wenn wir im Team arbeiten: Jemand liest vor, der andere tippt ein.

Anschließend werden sie gezählt. Und ja, manchmal kann es ziemlich einschüchternd sein, wenn über 100 Sterbebilder ausgebreitet auf dem Tisch liegen, dabei verliert man schnell einmal den Überblick. Glücklicherweise ist man auch hier nie allein, auch die SoJuPPa-Praktikant*innen helfen fleißig mit.

Nun kommt es zum Scannen: Die Vorder- sowie auch die Rückseite des Totenbildes werden hochauflösend im TIF-Format gescannt, zugeschnitten und gespeichert. Dabei muss man aufpassen, dass die Sterbebilder exakt gerade liegen, keine Staubfusel auf der Glasplatte sind und dass kein Sterbebild im Scanner vergessen wird. Eine Geduldsarbeit, denn manchmal kommt das Gefühl auf, der Stapel Sterbebilder werde einfach nicht kleiner.

Dann folgt der Eintrag in die Tabelle. Die auf den Sterbebilder vorhandenen Informationen werden eingegeben, dabei ist es oft gar nicht so leicht, die alte Schrift zu lesen. Auch unterscheiden sich viele Schreibweisen von den heutigen. Zwei Beispiele dafür wären Oberprandacher oder Schifer. Die häufigsten Vornamen auf den Sterbebildern sind stets Alois, Johann und Josef bei den Männern und Anna, Maria und Theresia bei den Frauen.

Welches ist den nun das tausendste Sterbebild? Leider lässt sich das nicht mehr so genau sagen, da gleichzeitig gescannt und eingetragen wird und die Sterbebilder aus vielen verschiedenen Sammlungen kommen. Für das “offizielle” tausendste Sterbebildchen habe ich das des Johann Hofer aus St. Martin ausgewählt. Es ist so besonders aufgrund der Notiz unter seinem Namen: Silberfuchszüchter.

Hätte man beim Passeirer Johann Hofer nicht extra seinen außergewöhnlichen Beruf auf dem Sterbebild erwähnt, hätte ich mich wohl kaum für Silberfüchse zu interessieren begonnen.

Lange habe ich über diesen Beruf gerätselt. Als erstes vermutete ich, Silberfuchs sei die Bezeichnung für Pferde mit hell-fuchsfarbenem Fell. Doch es stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um Füchse handelt. Silberfüchse gehören wie alle Füchse zur Familie der Hunde und kommen ursprünglich aus Nordamerika und Nordost-Sibirien. Früher wurden sie in Europa wegen des Pelzes gezüchtet, sie galten als „Könige der Pelztiere“. Heute werden sie noch in Sibirien als Haustiere gehalten, in freier Wildbahn findet man die schwarzen Füchse mit den silber-glänzenden Fellspitzen nur noch selten.

Wer war nun dieser Johann Hofer? Er stammte vom Lanthaler, Gemeinde St. Martin, wo er am 24. August 1908 geboren ist, und lebte später auf Haseneben in der Kellerlahn. 1936 begannen er und der Dorfbauer Johann Schwarz gemeinsam mit Michael Tschöll (1904–1981, “Pëltin”) Silberfüchse auf dessen "Farm" im Fartleistal zu züchten.

Tierpelzfarmen waren anfangs in Deutschland sehr verbreitet. Aber auch wenn laut Zeitungsbericht die Preise für Silberfuchspelze 1931 um 20 Prozent gesunken waren, eroberten Silberfuchsfarmen in eben diesen frühen 1930er Jahren auch Südtirol, wie sich aus den damaligen Zeitungen herauslesen lässt. So beispielsweise scheinen ab 1932 Silberfuchszüchter in Pflersch auf, später auch in Klobenstein. In Nordtirol gab es bereits ab 1925 eine Farm im Lechtal.

Kaninchen, afrikanische Ziegen und Nerze sind das eine. Aber dass Silberfüchse, Waschbären und Moschusratten in Südtirol gezüchtet wurden, klingt doch unglaublich! Jedenfalls ist dies aus dem Bericht der 1. Reichstierpelzausstellung im November 1932 in Bozen nachzulesen. Ausgestellt waren damals immerhin schon 33 Silberfüchse. Gut möglich, dass Johann Hofer und seine Kollegen bei dieser Ausstellung zugegen waren und so auf die Idee gekommen sind.

Was findet sich sonst zur Passeirer Silberzuchtfarm? Auch unsere Fartleiser Farm in “Hinteråsche” bzw. “pin Pëltin Michl” kommt in Zeitungsartikeln zur Sprache: 1944 – nach Johann Hofers Tod am 3. Mai 1943 – war ein Silberfuchsrüde aus der Farm entkommen. Der Finder erhalte 2.000 Lire (damals ca. 100 Euro) Belohnung und solle sich beim Dorfbauer und Fleischhauer Hans Schwarz melden. Da die Tiere mit Fleischabfällen zu füttern und nach der Schlachtung aufzuarbeiten waren, lag eine Zusammenarbeit mit einem Metzger natürlich nahe.

Die Pelze wurden in Meran verkauft. Das sogenannte “Pelzen” der Felle war eine Kunst für sich, denn das Winterfell war nur einen kurzen Zeitraum im November/Dezember am Schönsten. Im Winter 1945 nahm die Silberzuchtfarm dann ein jähes Ende, als bei einem Einbruch über ein Dutzend Tiere gestohlen wurden.

Sterbebilder sind spannender als man denkt. Abschließend kann ich sagen, dass ich beim Sterbebilder-Scannen viel Neues kennenlerne, beispielsweise unbekannte Passeirer Berufe wie Silberfuchszüchter. Und es erfüllt uns alle, die wir einen Teil beigetragen, mit Freude, zu wissen, dass 1.000 Sterbebilder bereits digitalisiert sind und wir so dem Ziel, alle Sterbebilder des Passeier zu dokumentieren, schon etwas näher sind.

Besonders berühren mich die Geschichten von Kindern und Jugendlichen, die schon in jungen Jahren verstorben sind oder sehr früh in den Krieg ziehen mussten. Das Ablassgebet war früher oft auf Sterbebildern zu finden, heute kaum noch. Ein Ablass, oder auch Indulgenz genannt, wird für die Verstorbenen nach ihrem Tod gebetet. Es soll ihnen den Weg durch das Fegefeuer, welcher aufgrund der irdischen Schuld zu verrichten ist, verkürzen, somit werden die Sündenstrafen erleichtert. Auf den meisten Sterbebildern ist „300 Tage Ablass“ zu finden, also wird für 300 Tage jeden Tag das Ablassgebet gesprochen.

Bruno Winkler sticht besonders ins Auge, und das im doppelten Sinn. Das Foto auf seinem Sterbebild sieht fast danach aus, als wäre es erst nach dessen Tod entstanden, aufgrund der geschlossenen Augen und der liegenden Position. Doch das bleibt Interpretationssache. Geboren war Bruno Winkler in St. Martin am 26. August 1826. Nachdem er zum Priester geweiht worden war, verbrachte er den größten Teil seines Lebens als Seelsorger in Passeier, erst in Platt dann in St. Martin, wo er schließlich auch als Pfarrer tätig war. Er starb am 18. Juni 1897 an einer Krankheit.

Bei der Arbeit mit den Sterbebildern fiel mir auf, wie viele Menschen bei Naturkatastrophen wie Lawinen- oder Murenabgängen früher ums Leben gekommen sind. So auch Rosamunde Auer und deren Eltern. Alle drei starben bei einem Lawinenabgang am 21. Jänner 1951 in Untergurgl, die Tochter Rosamunde war erst acht Jahre alt. Das Ablassgebet sollte 7 Jahre und 7 Quadragenen (Ein Quadragena = 40 Tage) jeden Tag gesprochen werden. In Untergurgl kam es jedes Jahr zu mehreren Lawinenabgängen, die pro Winter im Durchschnitt sieben Menschen das Leben kosteten. Auch im Winter 1951 hielt der Landesbischof Dr. Rusch in Innsbruck einen Trauergottesdienst für die Lawinenopfer ab.

Pflanzenwissen zum Mitwachsen

Drei Frauen erzählen über ihre Gärten.

Fotos: MuseumPasseier.

Drei Frauen erzählen über ihre Gärten.

Von MuseumPasseier

Katharina, Isabella und Filomena. Das Museum hat drei Passeirerinnen in ihren Gärten getroffen und mit ihnen über Gemüse, Getreide, Gewürze und Blumen gesprochen. Über ihre Samen und Pflanzen, die sie stolz in zweiter oder dritter Generation vermehren. Über Sämlinge und Ableger, die sie ergattert oder mit Freude verschenkt haben. Aber auch über Fischköpfe, Vierklee und Kapuzinerpater. Bunt gemischte Pflanzengespräche eben, von “sell håts ålbm khoaßn” bis “hoobmse ët gsågg”.

-

Ich bin die Leitner Kathi, komme von Ratschings und bin 1950 geboren. Und dann bin ich Passeier hergekommen und die Männer sind immer zum Holz(arbeiten) gegangen und dann habe ich gemusst mitgehen als Holzhäuserin, dann hat es zuerst für den Garten nicht viel abgegeben. Und dann, wenn die Kinder zur Schule gegangen sind, sind wir nicht mehr mit zum Holz und dann habe ich hier mit einem kleinen Gartele angefangen und der wurde dann immer etwas größer.

Am Anfang bin manchmal zu Gartenschauen gegangen. Da hat mich das interessiert. Und dann habe ich mir schon auch Bücher gekauft, davon habe ich ein paar. Und dann habe ich viel selber ausprobiert. Weil alles, wie es in den Büchern steht, muss nicht immer genau stimmen, ist nicht immer genau. Man muss das selber probieren.

Mich freut es einfach: Schon mal der Kontakt mit der Erde und die frische Luft, man sieht, wenn man es säht, wie es wächst, wie es keimt, und dann kann man es alles miterleben, bis die Früchte sind zum Ernten. Das ist nicht selbstverständlich. Da wächst man eigentlich damit mit.

Und dann wird halt über den Garten geredet, wie tust du da und wie täte man dort, wie tun sie und wie tu ich? Dann sag ich halt meine Gartengeheimnisse hinaus und sie sagen ihre. Manchmal ist es eine etwas lange Unterhaltung, dafür ist dann halt im Garten weniger. So ein Gartenstelldichein ist unten fast manchmal. Und dann tausche ich mich mit meinen Schwestern aus und ich habe eine Mords Freude, wenn wir uns die Bilder hin- und herschicken.

Und auch wenn Läuse sind, was man tun könnte oder sonst Ungeziefer. Und Ameisen sind auch im Garten, da kann man sich auch selber helfen. Muss man einen toten Fisch, einen Fischkopf, einwühlen, wo sie sind, dann gehen die Ameisen. Und gegen die Wühlmäuse tu ich die Kaiserkrone pflanzen. Ja, abwehren kann man alles, wenn man fleißig ist. Oder sonst mit Brennnesselwasser kann man ganz viel tun. Und düngen tu ich auch alles nur zuerst mit Mist, und später halt mit Brennnesseljauche.

Wo ich das Frühbett mach, ganz unten, tu ich noch zwei, drei Zeilen Frühkohl hinein und Blumenkohl. Manchmal gehen sie alle auf, und manchmal gehen nicht alle auf. Die verschenk ich dann, weil da gehen immer Nachbarn vorbei und ich schrei, „Mögt ihr ein Pflänzchen?“ oder sie fragen „Hast du eines übriges?“. Ja, ja, und dann kriegen sie ein Pflänzchen, das ich nicht brauch. So wie Salat, den tu ich auch selbst säen, dann habe ich immer herum zu pflanzen.

Die Tomaten, die hab ich am Längsten. Und die Stangenbohnen auch. Die habe ich noch von meiner Schwiegermutter, der Untereggerin, und die hat sie noch von ihrer Mama. Sie sagt, die sind immer am Hof gewesen und sie hat sie weitergepflanzt.

Garten, Garten, das ist einfach mein Hobby. Wenn ich spazieren gehe, ich schaue in jeden Garten hinein. Einige werden sich schon gedenken, was wundert denn die mein Garten, aber das ist mir doch egal! Schauen darf man ja!

Und wenn grad eine Pflanze ist oder etwas was ich noch nicht hab, und es hängt so schön der Samen runter, dann komme ich schon manches Mal in Versuchung, und tu es manchmal, dass ich mir so einen Sämling mitreiße. Ja, es heißt immer, wenn man es stehlt, dann wächst es leichter.

-

Ich bin die Gufler Isabella und wohne auf dem Grollhof auf Matatz (in St. Martin in Passeier).

Was sie hier gehabt haben, war immer: Zwiebel, einen Schnittlauch, die Karotten, die Rote Beete, die Bohnen, die langen, weil die haben sie immer in die Bohnensuppe oder halt Kastaniensuppe hinein gegeben, und dann Runkelrüben und Kohl und Kartoffeln. Und so das normal, aber das außergewöhnliche Zeug haben wir alle keines gesehen.

Und wenn man an einen fremden Ort gekommen ist, wo wir gearbeitet haben, weiß ich noch, in Latsch oben, sind wir bei der Hebamme gewesen, da bei der „Felsenegger Liese“, jetzt hat sie uns hinüber gehen gemacht, einen Spinat zu holen. Wir nie gehört, Spinat! Nie gewusst, was das ist. Dann haben wir Angst gehabt, hoffentlich bringen wir ihr nicht das falsche Zeug vom Garten her. Gut, Gurken haben wir auch schon gehabt daheim unten, aber irgendwann dann, wie Auberginen und Kürbis, dieses Zeug hat es hier herinnen alles nicht gegeben, ist alles erst irgendwann hergekommen.

Und die Mama hat auch so eine Freude gehabt mit den Blumen, sie hat Dahlien hineingetan, dann hat sie die Bauernhortensien gehabt, Kamillen, Ringelblumen, die haben sie die Totenblumen geheißen, weil sie haben so lange geblüht und früher haben die Leute sich nicht in den Gärtnereien Blumen kaufen können, auf Allerheiligen auf die Gräber zu geben.

Meine Mutter hat erzählt – sie ist beim Graber auf dem Flonerberg aufgewachen – sie sind, wenn sie gewusst haben, dass irgendwo ein Balkon voller schöner Nelken ist, dann sind sie zu Fuß von Flonerberg zu oberst Prantach hinauf, um solche Setzlinge. Und haben die verschiedenen Farben herunter, damit sie daheim halt auch einen Austausch gehabt haben. So haben sie sich einander halt ein wenig ausgeholfen und eine Freude gemacht.

Und diese gutschmeckenden Nelken, die kriegst du auch nicht mehr alle, mal bei uns hier nicht, die roten noch, die sieht man, ich hab auch noch einen großen Stock drüben, so einen Herunterhängenden, aber gelbe, braune, scheckige, die siehst du nicht mehr. Da haben sie erzählt, da haben sie in Pfelders drinnen, wenn die Männer mit den Sensen hineingegangen sind, sie von den Balkonen heruntergemäht und auf dem Hut aufgesteckt.

Dann an Gewürzen haben sie Weinkraut, das ist immer aufgegangen, Petersilie, Sellerie haben sie gehabt, Schnittlauch… Und dazu hat es geheißen, wenn der (Schnittlauch)Stock richtig schön ist und gut getan hat, da ist eine zornige Bäuerin.

Die Samen, was ich hier hab, die sammle ich selber alle zusammen. Ich verschenke auch ganz viel, ich tu gerne jemandem eine Freude machen. Und ich habe im Garten jetzt erst die Zwiebeln drinnen, die habe ich am Karfreitag hinein getan. Ich lasse mir Zeit, ich mache alles erst im Mai. Und es wächst da geschwinder, man sieht es da vorwärts wachsen. Vor lauter Freude, wenn die ersten warmen Sonnenstahlen kommen, und du willst schon setzen und säen, aber das zeigt es dir schon, dass der Boden zu kalt ist, dass du musst den Boden mal erst warm werden lassen. „Pflanzt du mich im Mai, komm ich gleich“, hat es immer geheißen, „pflanzt du mich im April, komm ich, wenn ich will“. Nur nicht gleich aufgeben, wenn mal etwas nicht geht. Und auch wenn es dich mal narrt, es geht das nächste Mal schon besser. Immer geht es halt nicht geradeaus!

-

Prugger Filomena, so schreibt man es halt, und sonst sagt man Mena. Geboren 1941.

Auf Platt drüben schon, da haben sie daheim ein kleines Kichlein, da hab ich damals schon immer müssen Vergissmeinnicht klauben oder sonst schöne Blumen und das hab ich halt auch gern getan. Das weiß ich nicht, ist das schon der Anlass gewesen?

Und als ich 10 Jahre alt gewesen bin, im Frühling hab ich die Masern gehabt. Und als ich aufstehen durfte, habe ich am ersten Tag schon zehn Vierklee gefunden! „Heuer werde ich sie zählen!“, und dann habe ich 302 Vierklee gefunden und 55 Fünfklee, sechs Sechsklee und einen Siebenklee auch noch: In einem Jahr! Und mir kommt vor, früher sind mehr Vierklee gewesen, heute musst du schon gut schauen!

Als ich dann Auf-der-Eggen hinauf bin, als ich geheiratet habe – ich bin zuerst vier Jahre lang Magd in Stuls gewesen – die Blümchen haben mir da auch gefallen, aber ich habe keinen Steckling und nichts gehabt, und oben dann hat sich das halt so ergeben.Ich bin beispielsweise mal mit einer Freundin nach Österreich zur Wallfahrt irgendwo hinauf, Maria Brettfall (Zillertal) heißt es, und als wir danach halt dort ins Gasthaus gegangen sind, habe ich da einen schönen Blumenstock gesehen und betrachtet. Und dann hab ich die Kellnerin gefragt, ob sie mir halt ein Steckling gäbe. Meine Freundin hat sich fast geärgert, „Wie kannst du nur, auf einem fremden Ort!“, ich hab gesagt, „das ist mir egal, wenn sie mir gerne eines gibt, freuts mich, und sonst bin ich nicht beleidigt“.

Und ich hab es immer noch, also nicht das gleiche, aber die Ableger. Und nach ein paar Jahren hat es sogar geblüht! Nein, da habe ich eine Freude gehabt, denn in Österreich draußen hat es nicht geblüht. Und dann pelze ich halt immer wieder mal ein Blättchen, und ich wär froh, wenn es mehrere machen würden, damit sie weiter bestehen könnten.

Aber es ist allgemein so gewesen: Um ein Büschlein, einen Steckling betteln, das hat man oft gemacht. Oder man ist zu den Kapuzinern hinaus (nach Meran), am 2. Freitag im Mai, da geht man mit dem Kreuz bis in die Spitalkirche, aber dabei sind sie auch zu den Kapuzinern hinaus, Pflanzen zu holen.

Ja, die Kapuziner haben viel gehabt, das ist wirklich sprichwörtlich gewesen: Bei den Kapuzinern Pflänzchen holen. Aber wenn die Kapuziner im Herbst gekommen sind, um Butter und Eier betteln, dann haben sie halt auch gemusst sich ein bisschen erkenntlich zeigen.

Die Interviews entstanden für den ersten Pflanzentauschmarkt im MuseumPasseier am Internationalen Museumstag, den 21. Mai 2023.

Interviews, Ton, Schnitt:

Christl Alber, Magdalena Haller, Judith Schwarz

Blick über den Schüsselrand

Das Essgeschirr im Museum.

Alle Fotos: MuseumPasseier.

Das Essgeschirr im Museum.

Von Rita Pöll

(Transkription vom Vortrag vom 1.4.2023)

Ich stamme aus einer großen Bergbauernfamilie in Ulfas, in der es normal war und noch immer ist, gemeinsam am Tisch aus einer großen Schüssel oder Pfanne zu essen. Für meine Masterarbeit an der Donau-Universität Krems habe ich mir genau dieses Thema ausgesucht: Zåmm essn. Über bäuerliche Tischgewohnheiten und Esskulturen im südlichen Tirol von 1800 bis 1950.

Am 1. April 2023 sprach ich im Museum darüber, was das Essen aus einer Schüssel oder Pfanne mit dem Miteinander-Essen und dem Aufessen zu tun haben. Dabei spannte ich den Bogen von den Muës-Schärrn (Krusten am Pfannenboden) bis zum Fondue und von der Rauchküche bis zum Sechserbesteck.

Im anschließenden praktischen Teil formten die Teilnehmer*innen eine eigene Schüssel aus Ton und ließen sich dabei von den ausgestellten historischen Suppenschüsseln und Krapfentellern im Museum inspirieren.

Im Vortrag beschrieb ich – u.a. anhand der Museumsobjekte aus Passeier – die Besonderheiten des Essgeschirrs:

Anfangs haben die Menschen aus Schüsseln getrunken, also ohne Besteck gegessen.

Der Löffelstiel war viel kürzer, die Laffe viel größer. Wenn man aus der Schüssel isst, ist der Weg von der Schüssel zum Mund viel länger und es ist schwieriger, dass man nicht lakklt (kleckert). Deswegen war auch die Handhaltung eine andere: Man hielt den Löffel in der Innenseite der geschlossenen Faust, damit die Hand den Löffel besser stabilisiert. Bei den meisten Bauernfamilien früherer Zeiten wurde der Löffel nicht abgewaschen: Er wurde abgeschleckt oder an der Schürze abgewischt.

Mit der Gabel ists ne Ehr, mit dem Löffel kriegt man mehr.

Jeder, der probiert, in der Gruppe aus einer einzigen Schüssel zu essen, weiß, dass das stimmt. Es hat eine genaue Reihenfolge gegeben, meist hat der Bauer oder Großknecht angefangen. Und wenn der Großknecht aufhörte, musste jeder aufhören mit dem Essen. Und je nachdem ob der Großknecht also ein großzügiger Mensch war, oder ein habgieriger, hat das auf die ganze Familie oder das ganze Umfeld eine Auswirkung gehabt.

Das Geschirr-Sortiment war beschränkt.

Es gab große und kleine Eisenpfannen, je nach Orte auch Holzteller und Löffel. Dann war schon bald fertig. Die Pfanne, in der die Speise zubereitet wurde, kam vom Feuer direkt in die Mitte des Tisches und es wurde daraus gegessen, Reste blieben in der Pfanne und wurden für die nächste Mahlzeit wieder aufgewärmt. Es fällt also wenig Geschirr zum Spülen an. Die wenigen Pfannen, die tagtäglich im Gebrauch waren, mussten immer wieder repariert werden. Der Pfannenflicker, das war ein eigener Beruf, der hat früher davon gut leben können.

Zur Muspfanne gehört auch der Pfannenknecht, aus Eisen oder Holz.

Man hat ihn unter die Pfanne gestellt, weil es wurde ja auf offenem Feuer gekocht und die Unterseiten der Pfannen waren rußig. Der Pfannenknecht war also der “Knecht”, der die Pfanne halten musste, weil es mitunter auch wild zugegangen ist, wenn jede*r ordentlich in die eine Pfanne gelangt hat. Ende des 19. Jahrhunderts verschwanden die ersten Rauchküchen, es kam der Sparherd und immer seltener waren Pfannen auf der Unterseite rußig.

Dann die Schüsseln aus Holz.

Es gibt mitunter Schüsseln, die 300 Jahre alt sind, teilweise noch gebrauchsfähig. Man hat sie immer wieder und wieder geflickt, mit Klammern zusammengehalten, mit einem Blechl repariert usw. oder “wiederverwertet”. Vielleicht, weil mehr Mühe und Energie in der Beschaffung und Herstellung der Materialien steckt, als bei einem maschinell hergestellten Produkt. Auch heute noch werden in Passeier alte Pfannen oder Blechschüsseln für die Fütterung der Tiere verwendet.

In die Mitte des Tischs kamen Schüsseln…

Außen blieben die Schüsseln – bis auf wenige Ausnahmen – unbehandelt, innen hat man sie glasiert und verziert. Für mich ist die Schüssel das Symbol dafür, miteinander aus einem Geschirr zu essen. Zåmm essen bezieht sich dabei nicht nur auf die eine Schüssel, die man sich zusammen teilt, sondern auch auf Werte, wie das vollständige Aufessen von einem Gericht. Wurde nicht aufgegessen, hat man die Reste aufgewärmt, zu einem anderen Gericht verarbeitet oder den Tieren verfüttert.

… oder Krapfenteller.

Viele denken, es hat nur die Pfanne oder die Schüssel gegeben, die in der Mitte des Tisches stand. Es gab aber auch den großen, flachen Krapfenteller für Süßspeisen. Nicht nur der Umgang mit den Nahrungsmitteln, sondern auch der Umgang mit dem handwerklich angefertigten und bemalten Geschirr war sehr sorgfältig und nachhaltig. Im Laufe der Zeit wurde diese Irdenware durch unkompliziertes, robustes und seriell angefertigtes Material ersetzt.

Die Emaille- und Blechschüsseln sind im späten 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts aufgekommen.

Sie waren halt robust, leichter an Gewicht und praktischer in der Handhabung, beispielweise einfacher zum Stapeln. So wurden die Holz- und Tonschüsseln langsam durch Blech- und Emaille-Schüsseln ersetzt. Heute sieht man, dass die klassischen weißen Emaille-Schüsseln mit blauem Rand in der Gastronomie als “extravagantes” Geschirr wieder aufkommen, weil man etwas Besonderes haben will.

Auch die Brot-Gråmml gehörte zum Essgeschirr.

Die Gråmml haben die Bauern meist selbst getischlert. In dem offenen Holzkasten mit eingehängtem Messer hat man die getrockneten, (stein)harten Roggenbrote zerkleinert. Anschließend wurden die Brotbrocken einfach mitsamt der Gråmml auf den Tisch gestellt und es wurde daraus gegessen.

Ein interessantes Beispiel aus Passeier.

Man hat nicht nur daheim im familiären Kreis aus einer Schüssel gegessen. Diese Kiste mit 158 Löffeln stammt vom Geadilehouf in Stuls und war für alle, die nach einer Begräbnis zum Totenmahl kamen. Die Blechlöffel sind Fabrikware, aber viele haben zur Kennzeichnung Verbiegungen oder Einritzungen erhalten.

147 Nägel und ein Brett

Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.

Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.

Von Annelies Gufler

Das Museum ist doch in Winterpause, oder etwa nicht? Winterpause ja, Winterschlaf nein. Hinter den Museumsmauern wird weiterhin fleißig gearbeitet. Aber was? Die Museumsobjekte werden inventarisiert. Denn auch hier muss Ordnung herrschen. Jedes Teil wird hervorgekramt, vermessen, gewogen und genau unter die Lupe genommen. Eines davon ist die Hachl.

„Hachl. Ein Werkzeug bestehend aus einem geschweiften Brett aus Hartholz mit mittig rund angeordneten spitzen Eisennägeln, die zusätzlich durch einen Eisenring verstärkt sind. Es dient dem Reinigen der gebrochenen Flachsfasern.“

lese ich als Objektbeschreibung in den Museumsunterlagen.

Soweit so gut, aber was macht man mit einer Hachl? Ich selbst habe bis dato keinerlei Erfahrung mit diesem Gerät, außer dass man sich mit den spitzen Eisennägeln hervorragend stechen kann. Daher werfe ich die Suchmaschine an und das Abenteuer Recherche kann beginnen!

Der Flachs, der Lein, der Hoor, die Hechel, das Werg, der Hechler, der Hechelkrämer usw. All diese Begriffe und noch viele mehr spuckt die Suchmaschine aus. Ganz schön viel Unbekanntes auf einmal, aber der Reihe nach.

Was hat die Hachl mit Haaren zu tun? Der Flachs wird auf psairerisch der Flåx oder auch der Hoor genannt. Flachs ist eine einjährige Krautpflanze, die zwischen 60 cm und 100 cm hoch wird. Die Blüte besteht aus fünf lanzenförmigen blauen Blättern. Die Aussaat soll am 100sten Tag des Jahres erfolgen, die Ernte ca. drei Monate später. Wichtig ist, dass der Flachs sorgsam gejätet wird. Zu Dreikönig sollte der Flachs fertig gesponnen sein. Flachs wird im Allgemeinen in Verbindung mit Haar gebracht, z.B. flachsblondes Haar, daher kommt wohl auch der Dialektbegriff der Hoor.

Flachsblüte im Acker des MuseumPasseier, Aufnahme von 2012. Foto: MuseumPasseier

Der Flachsanbau in Passeier geht bereits Anfang des 20. Jahrhunderts stark zurück. In alten Zeitungen finde ich, dass um 1888 auf dem Katharinamarkt in Meran noch mit Flachs gehandelt worden ist. Zwei Säcke Flachs hatten damals ungefähr den gleichen Wert wie 1kg Fleisch. Die Hachl gibt es heute noch auf den Höfen, haben mir Passeirer*innen älterer Generation erzählt. Dass Flachs angebaut bzw. verarbeitet wurde, haben sie selbst nie erlebt. Unter den Objekten bezüglich Flachsverarbeitung finden sich im MuseumPasseier eine Hachl aus Hinterpasseier und eine vom Kammerveithof in St. Leonhard. Warum der Flachsanbau bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in Passeier endete, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Die zwei Hachlin im MuseumPasseier aus dem 18. Jahrhundert.

Foto 1-3: Die Hachl aus Hinterpasseier. Länge 57 cm. Breite: 17,3 cm. Eisennägel Höhe 7,7 cm. Eisenring Umfang 51 cm. Gewicht: 2537 g.

Foto 4-6: Die Hachl vom Kammerveithof in St. Leonhard in Passeier. Länge 64 cm. Breite 18 cm. Eisennägel Höhe 6,7 cm. Eisenring Umfang 53,4 cm. Gewicht: 2088 g.

Auch wenn im 20. Jahrhundert kein Flachs in Passeier angebaut wurde, gebraucht hat man ihn dennoch notwendig. Das gesponnene Garn wurde dazu verwendet, um Leinenstoffe, Loden, Seile, Teppiche und Fackeln herzustellen. Aus dem gewebten Leinenstoff entstanden harbine Pfoatn, Blusen, Leinwände, Tischdecken… Der Flachs hat den Vorteil, dass er wesentlich strapazierfähiger ist als Wolle. Zudem bilden die hohlen Fasern eine Isolationsschicht, die kühlend im Sommer und wärmend im Winter ist.

Er ist ein „Mädchen für Alles“. So wird in einer Dokumentation des Ötztaler Museum der Lainsoom (enthaltene Samen in den Kapseln der Flachspflanze) bezeichnet, da er eine besondere Bedeutung in der Volksmedizin und in der Naturheilkunde hatte.

Das Ötztal als Flachslieferant für Passeier. Bereits der einst reichste Passeirer Michael Hofer handelte mit Flachs aus dem Ötztal. Flachshändler teils einzeln, teils zu Gesellschaften vereint, kauften früher den Flachs und lieferten ihn über die Berge.

Wie kam man zu einer harbinen Pfoate? Dafür war ein langer Aufbereitungsweg notwendig.

Raufen – Ausreißen der Pflanze mit der Wurzel, wobei jeweils eine Handvoll zu einer Garbe gebunden wird.

Riffeln – der Flachs wird durch einen Riffel gezogen, um die Samenkapseln zu entfernen.

Reaßn – die Garben werden auf eine frisch gemähte Wiese gelegt, Wind und Wetter ausgesetzt, mehrmals umgedreht und mit Wasser benetzt. Dadurch tritt ein Fäulnisprozess ein und die Flachsfaser löst sich vom Stängel.

Trocknen – dafür werden die Garben geggårggert, bis sie ein silbernes Aussehen erhalten.

Prächlin – hierbei kommt die Prächl zum Einsatz. Mit diesem Gerät werden die Holzteile des Stängels gebrochen und die Flachsfaser kommt zum Vorschein.

Schwingen – der Flachs wird auf einen Schwingstock gelegt und mit einem Schwingmesser werden die groben Holzteile entfernt.

Die Schritte der Flachsverarbeitung. Ein Video der Südtiroler Bäuerinnen-Organisation von 2018. Quelle: YouTube.

Hecheln siebter und letzter Schritt – der Flachs wird bündelweise mehrmals nacheinander durch die Hachl gezogen. Zuerst durch eine grobe, dann durch eine feinere. Dann sind die Flachsfasern gereinigt, geglättet und vom Stängel getrennt. Den dabei entstehenden Abfall nennt man Wärch. Durch das Hecheln bekommen die Fasern noch den letzten Feinschliff verpasst. Den daraus entstandenen Langfaserflachs flechtete man zu Zöpfen oder Puppen und teilte ihn in drei Kategorien: Feinstes Hoor verwendete man für Blusen und Pfoatn. Mittlere Qualität wurde zu Leintüchern und Tischdecken verarbeitet. Aus dem grob Rupfinen fertigte man Säcke, Seile, Fackeln oder Teppiche.

„Selbst gewonnen, selbst gemacht“. Nicht umsonst war ein Schrank voll gewebter Tuchballen einst der ganze Stolz einer Bäuerin. Foto: MuseumPasseier.

Das Wort Hechel leitet sich vom selben Wortstamm wie Haken ab, welche auf die zum Kämmen der Fasern angebrachten Haken bzw. Eisennägel hindeutet. Anderswo ist der Hechler oder Hechelmann auch ein Berufsname.

Die Hachl als Marterinstrument. Auch dafür wurde dieses Arbeitsgerät verwendet. Der heilige Blasius von Sebaste wurde unter anderem mit der Hechel gefoltert und hat 316 n. Chr. das Martyrium erlitten. Weniger körperlich schmerzhaft aber ebenso unangenehm ist es, wenn man von jemandem sprichwörtlich durchkhachlt wird, wie von Franz Lanthaler in seinem Artikel „Spuren der Vergangenheit in der Sprache“ beschrieben.

Mit der Hachl haben auch wir uns auf die Suche nach Spuren der Vergangenheit gemacht, längst Vergessenes wieder aufleben lassen und sind dabei selbst gar manches Mal ins Hecheln gekommen.

Sogar das Zählen war eine haarige Angelegenheit: Weit über 100 Eisenstifte besitzt eine Hachl für den Hoor. Video: MuseumPasseier

Wer hat eine Hachl daheim? Oder kennt Passeirer Geschichten zur Flachsverarbeitung?

Wir freuen uns auf einen Kommentar oder eine Nachricht!

Warum sammeln wir, was wir sammeln?

Über museumsgereiften Müll und ein fragenstellendes Schaudepot.

Foto: Judith Schwarz für MuseumPasseier

Gedanken zu museumsgereiftem Müll und einem fragenstellenden Schaudepot.

Von Judith Schwarz

Im Museum gibt es eine Geduldflasche. Also eine Flasche, in die Alltagsobjekte oder Miniaturszenen hineingesteckt worden sind. Stöpsel zu – gefangen – für später vakuumiert. Wäre es mit Museumsobjekten doch auch so einfach!

Sammeln ist, eine Flaschenpost in Richtung Nachwelt verschicken. Diesen Satz haben schon viele Museumsdirektor*innen zitiert. Ich wollte den abgewetzten Spruch mit einem Foto unserer Geduldflasche kombinieren. Und damit bequem zu einem mittelmäßigen Titelblatt für meinen Vortrag am Südtiroler Museumstag 2018 kommen. Einen Vortrag über „das Sammeln“ des MuseumPasseier, das als Best-Practice-Beispiel angekündigt werden sollte.

Nun denn, ich habe die Geduldflasche nicht gefunden. Das sagt natürlich einiges aus über unsere professionelle Sammlungsarbeit. Es gibt zu diesem Objekt nicht nur kein Foto. Auch der Eintrag unter „aktueller Standort“ ist alles andere als aktuell – sonst hätte ich die Geduldflasche ja schnell holen und fotografieren können. Damit blieb nur noch die systematische Suche in unserem tadellos aufgeräumten Museumsdepot. Irgendwann endete mein Geduldfaden. Und damit auch die vage Hoffnung, dass unsere Sammelpraxis als Erfolgsrezept überzeugen könnte.

Also zum Thema: Warum sammeln wir, was wir sammeln? Gemeint ist nicht, warum der Mensch im Allgemeinen sammelt, mit Vorliebe Dinge aus alter Zeit. Sondern: Warum sammelt das MuseumPasseier, was es sammelt? Wenn man es knapp zusammenfassen will, haben wir drei Sammlungen.

Eine Sammlung zu Andreas Hofer. Knapp 100 Andreas-Hofer-Objekte, die wir als MuseumPasseier übernommen haben vom ehemaligen Andreas-Hofer-Gedenkraum am Sandhof. Zuzüglich etwa 500 Andreas-Hofer-Objekte, die wir seit Bestehen des MuseumPasseier gezielt angekauft haben. Sieht man von einigen wenigen Hoferkitsch- und Hoferkommerzartikeln ab, die wir jährlich aufstöbern, sehen wir – vor allem aus Budgetgründen – die Sammlung als so gut wie komplettiert an.

Die Sammlung zum Thema Held*innen der heutigen Zeit. Die benötigen wir für unsere Dauerausstellung „Helden & Wir“, die wir 2013 eröffnet haben und in der es um heutige Vorbilder, Stars und Held*innen geht. Hier konnten wir auf keinen Grundstock zurückgreifen und beschlossen, gezielt zu sammeln. Konkret heißt das: Wir möchten gezielt sammeln, es gelingt uns aber nicht bzw. nur bedingt: Wir schreiben heutige Held*innen, Stars Vorbilder an und bitten sie um Leihgaben oder Schenkungen: Es braucht viel Hartnäckigkeit und vor allem gute Kontakte, am besten beides, um hier Zusagen zu erhalten. Diese Sammlung wächst sehr, sehr langsam: Ein bis zwei Objekte pro Jahr.

Und dann ist da noch unsere Volkskundesammlung. Ein Altbestand an rund 600 Objekten, gesammelt seit den 70er Jahren von Mitgliedern des ehemaligen Heimatmuseums in St. Martin in Passeier, von welchem wir die Bestände übernommen haben. Und die in den knapp 20 Jahren seit Bestehen des MuseumPasseier um nochmal zirka 1.000 Objekte angewachsen ist.

Man kann es auch so sagen: Wir haben nicht gesammelt. Es hat sich gesammelt.

Eine Pensionistin will ihre Heiligenbilder und Wallfahrtandenken dem Museum vermachen, denn ihre Enkelkinder haben kein Interesse und etwas Geweihtes darf man nicht wegwerfen. Und das Museum hat ihr natürlich den Gefallen getan.

Ein Jungbauer hat den Hof und damit auch eine Entscheidung geerbt: Soll er beim Umbau oder Neubau den alten Krempel in Dachboden, Keller und Stadel aufbewahren oder wegwerfen? Und er reicht die Entscheidung ans Museum weiter – mit einem gewissen drohenden Unterton: Wenn ihr es nicht nehmt, „når håkk i s zåmm“ (wird es Brennholz). Und das Museum hat den Krempel natürlich vor dem Feuer gerettet.

Am Morgen, wenn die Museumsmitarbeiter*innen ihre Arbeit beginnen, finden sie vor der Museumstür eine Kiste mit Werkzeug und alten Arbeitsgeräten. Offenbar hat sich ein guter Mensch eine gute Tat erlaubt. Und das Museum hat natürlich die Findelkinder übernommen.

Wer hat es bemerkt? Wir haben ein großes Herz. Und kein Sammelkonzept. Vielleicht ist es die Emotionalität, die Volkskundeobjekten – möglicherweise mehr als Hofer-Devotionalien – anhaftet? Vielleicht ist es der Eindruck der Unbegrenztheit bei Volkskundeobjekten, während Hofer-Reliquien – Gott sei Dank – begrenzt sind? Auf alle Fälle hat es aber mit der Botschaft zu tun, die wir als Museum vermitteln: Bringt uns, was euch wichtig ist – das Museum sammelt es!

Dann haben wir unsere Volkskunde-Ausstellung neu ausgerichtet. Bis 2015 war sie eine klassische Volkskundeausstellung, wie sie in den meisten alpenländischen Tal- oder Heimatmuseen zu finden ist. Ihr Verdienst bestand darin, dass sie viele Alltagsobjekte, die vor dem Verschwinden gerettet worden waren, ausgestellt hat.

Nun bekam die Volkskundeabteilung ein neues Überthema. Zum Ausgangspunkt wurden die Psairerinnen und Psairer selbst. Hierfür konnten wir auf etliche Objekte aus unserer Sammlung zurückgreifen. Einen Teil aber haben wir neu gesammelt bzw. neu sammeln müssen.

Die Ausstellung fragt (natürlich mit einem Augenzwinkern): Was macht den Psairer zum Psairer? Von außen gesehen ist es die Passeirer Tracht. Einerseits ein klassisches Objekt für eine Volkskundeausstellung, fast ein Pflichtobjekt. Auf der anderen Seite identifizieren sich heute nur sehr wenige Passeirer*innen über die Tracht. Verwenden aber gleichzeitig fleißig die Bilder der Schützen und Schildhofbauern in Tracht, z.B. für die Tourismuswerbung. Wie sollte also eine nur auf die Vergangenheit gerichtete Perspektive genügen? Auch an Objekten zur Volksfrömmigkeit besitzen wir natürlich die üblichen klassischen. Wie aktuell sind sie heute? Auf einer Passeirer Alm haben wir im Herrgottswinkel einträchtig zwischen Heiligenfiguren und Wallfahrtsandenken einen Buddha gefunden. Auch er gehört jetzt zu unserer Volkskundesammlung. Uns ist bewusst, dass wir damit nicht nur neue Objekte sammeln, sondern mit ihnen auch Bedeutungen aufheben. Das ist sehr fragmentarisch, auch zufällig, aber vielleicht gerade deswegen plausibel. Auf der anderen Seite – das ist das Dilemma – konstruieren wir diese besonderen Bedeutungen neu, indem wir sie im Museum präsentieren. Ein paar Beispiele:

Hoppe-Griff. 2013 wurde nach über 40 Jahren das Werk der Hoppe AG in St. Martin in Passeier geschlossen, eine Türklinge aus der letzten Passeirer Produktionsserie haben wir ins Museum gebracht.

Heuprofi. Im selben Jahr hat ein Passeirer Schmied einen Aufsatz erfunden, der aus Mähmaschinen Rechenmaschinen macht – er verkauft sie an Bauern aus ganz Südtirol, eine haben wir ergattert.

Fussball. 2014 hatte die Deutsche Nationalmannschaft ihr WM-Trainingslager in Passeier, über das Touriseum haben wir einen DFB-Fußball mit den Unterschriften der Elf bekommen.

Dreiradler. In Passeier gibt es eine Ape-Szene, vor allem Jugendliche tunen ihre Dreiradler – inzwischen hat es sich etwas gewandelt, mehr hin zu einer Vespa-Szene. Einen halben Dreiradler – eigentlich so nur mehr ein Einradler – haben wir in der Ausstellung an die Wand gehängt.

Eine Volkskundeausstellung, in der fast zur Hälfte zeitgenössische Stücke gezeigt werden? Davon zeigten sich die Besucher*innen durchwegs überrascht: Eine Volkskundeausstellung, bei der man nicht schon vor Betreten weiß, welche Objekte man zu sehen bekommen wird. Andererseits: Wie können wir – sagen wir – ernsthafte Volkskunde-Liebhaber*innen zufrieden stellen? Oder auch Menschen, die uns ihre Objekte geben, und sie dann nicht ausgestellt vorfinden?

Die Idee für ein Schaudepot entstand. Das Gebäude hatte bereits ein abgeteiltes Depot, das wir vor zehn Jahren angelegt hatten, weil unser eigentliches Depot zu klein geworden war. Die Betonwände, die Neonlampen, die Regale – es wurde so belassen wie es war. Nur ein bisschen mehr aufgeräumt haben wir. Es ist der Raum hinter der Volkskunde-Ausstellung, also die Sammlung steht hinter der Ausstellung. Man betritt die Ausstellung und sieht die schöne Präsentation, die Ausstellung, in der alles erklärt und aufbereitet ist.

Das Schaulager ist nur Backstage, die Rumpelkammer dahinter. Hier – scheint es – wurde nichts gemacht, außer Regale mit Objekten vollgestopft. Nicht jede*r mag nach der inszenierten Ausstellung weiter gehen, mag tiefer gehen. Andererseits ist es das Bild, das wir mit einem Lager verbinden: Die verborgenen Schätze hinter verschlossenen Türen. Besucher*innen haben nun Zutritt zu diesem Raum, auf dessen Tür normalerweise „Kein Zutritt“ stehen würde – und können stöbern, rätseln (wir haben die Objekte nicht beschriftet) und auch In-alten-Zeiten-schwelgen.

Es war nicht beabsichtigt: Das versteckte Schaudepot wurde zum Herzstück der Ausstellung. Und was man oft vergisst: Letztlich ist jedes Schaudepot genauso eine kuratierte Ausstellung. Der Zweck des Schaudepots ist es zwar, Depot zu sein. Zugleich zeigen wir aber auch unser Sammeln. Die Objekte werden sichtbar gemacht, aber auch unsere Sammelpraxis. Und damit waren wir nun an dem Punkt angelangt, an dem wir uns mit unserem (nicht vorhandenem) Sammelkonzept auseinandersetzen wollten und mussten.

Mit der Planung des Schaudepots haben wir unser Sammeln erstmals bewusst hinterfragt. Und diese Erkenntnisse – eigentlich sind es Fragen, die wir uns gestellt haben – haben wir den Besucher*innen nicht vorenthalten. Wir haben sie zum eigentlichen Thema des Schaudepots gemacht. Die Fragen tauchen im Schaudepot als einzige Beschriftungen auf, im Stil von Lageretiketten.

Weiß das Museum, was ihm fehlt? Das war eine erste wichtige Frage: Im Schaudepot steht sie in einem leeren Regal. Was haben unsere Vorgänger nicht gesammelt? Was vergessen wir zu sammeln – wollen wir nicht sammeln – können wir nicht sammeln? Ist uns bewusst, wie einseitig und lückenhaft unser Bild von der Vergangenheit ist? Lückenhaft, weil sich nicht alles gleich gut sammeln ließ oder lässt. Weswegen wir viele Objekte aus Eisen und Holz haben, aber wenige Objekte aus Glas oder Stoff.

Sollte man ein Depot nicht größer planen? Oft scheitert der Sammelwille an banalen Dingen, wie beispielsweise der Depotgröße: Eine Sammlung von 100 Hosenknöpfen oder eine Sammlung von 100 Kleiderschränken unterzubringen, ist ein Unterschied. In unserem Schaudepot steht das Kärtchen mit dieser Frage auf einem Schrein, dahinter eine gotische Stubenwand, die das Museum beim Abriss eines alten Bauernhauses erhalten hat. Wo sollten wir weitere Wände oder Schreine unterbringen? Gar nicht, wir haben keinen Platz.

Warum nur Holzrechen, und keine Plastikrechen? Die Einseitigkeit unserer Sammlung wurde uns auch anhand anderer Bereiche bewusst. Warum haben wir sieben Nähmaschinen, aber keine Mähmaschine? Warum sammeln wir zig Holzrechen, aber keine Plastikrechen? Wer hatte ein Faible für Spannsägen, so dass wir heute 32 Spannsägen besitzen? In unserem Fall haben wir uns die „Ehrfurcht“ vor dem Sammelkonzept unserer Vorgänger zunutze gemacht, sprich: die Tatsache, dass wir nicht „entsammeln“ wollen: Wir stellen die 32 Spannsägen im Schaudepot aus mit den Fragen: So viele? Genügte nicht eine?

Wer bestimmt überhaupt, was gesammelt wird? Interessanterweise eine Frage, die sich Besucher*innen selten stellen. Dazu präsentieren wir in einer ausgeleuchteten Vitrine im Zentrum des Schaudepots ein beliebiges, nicht besonders altes oder kostbares oder seltenes oder symbolträchtiges Objekt. Daneben, in einer Art Wühlkiste, liegen weitere solche Objekte, ungeschützt.

Wer hat entschieden, welches Objekt ausgestellt wird? Welches einen Ehrenplatz in einer Ausstellung erhält und welches im Lager verschwindet? Wer bestimmt überhaupt was ein Museumsobjekt ist? Wer wählt diesen Bruchteil von dem, was einmal im Gebrauch war und im Museum Platz findet aus – und entscheidet über den Rest: den Müll?

Was ist der Unterschied zwischen Müll und Museumsobjekt? Die Dinge, die wir heute benutzen oder wegwerfen, sind ja nicht in einer Zeitkapsel, sind nicht eingefroren und warten, bis sie von Museumsleuten später aufgetaut werden. Es ist umgekehrt. Erst in dem Moment, wenn sie ins Museum kommen, bleibt die Zeit stehen, wird ihnen keine Funktion, kein Gebrauch und keine Weiterentwicklung bis zum Vergehen mehr zugemutet. Erst jetzt frieren wir die Geschichte ein, um sie der Nachwelt erhalten zu können.

Wir haben Passeirer Müll aus dem Jahr 2005 im Museum „eingefroren“. Und ihm Passeirer Müll aus dem Jahr 2015 gegenübergestellt. Wie traditionell ist der Psairer Müll? Unterscheidet er sich vom Müll anderer Täler? Nein, oder? Und doch müssen wir uns eine weitere Frage stellen.

Was ist vom heutigen Psairer Müll morgen museumsreif? Alles können wir nicht sammeln, das ist klar. Jemand muss die schwierige Aufgabe übernehmen, den Müll zu filtern. Auswählen, interpretieren und damit historische Überlieferung gestalten. Wobei wir wieder beim genannten Dilemma wären. Übrigens: In diesen Regalen geben Besucher*innen gerne auch ihren Müll ab – das ist nicht beabsichtigt, aber nett. Zum Beispiel eine Fahrkarte der Hirzer-Seilbahn. Wer weiß, ob die mal ein wichtiges Zeitdokument wird?

Noch etwas zum Thema Müll: Beim Durchstöbern unseres Museumslagers haben wir einige neue Ausstellungsstücke gefunden, die wir längst gesammelt hatten, ohne es zu bemerken: Zum Beispiel den Karton, in dem die alten Objektbeschriftungen des ehemaligen Heimatmuseums aufbewahrt wurden. Eigentlich wären sie Müll, so wie man gelaufene Ausstellungen abbaut und entsorgt.

Jemand hat mal gesagt, sammeln hat auch mit Vergessen zu tun. Hier ist es wörtlich zu verstehen. Wir haben die alten Objektbeschriftungen nicht gesammelt, wir haben sie einfach nicht entsorgt. Und dann vergessen. Heute ist der Karton, so wie er 1995 in unserem Lager untergetaucht ist, im Schaudepot ausgestellt. Und da wir im Schaudepot bewusst keine Objekte beschriftet haben, macht der Karton mit den alten Objektbeschriftungen unter anderem auch das zum Thema. Objektbeschriftungen: Sind sie Hilfe, Pflichtübung oder Fantasiekiller?

Keine Ahnung, was das ist. Dieses Schild zeigt nicht nur, dass auch (gerade?) ein Museum nicht alles weiß. Es zeigt, dass ein Objekt auch den umgekehrten Weg gehen kann: Ein Museum sammelt einen Gegenstand und gibt ihm eine Bedeutung – und einige Jahrzehnte und Museumsdirektor*innen später, wird aus dem Museumsobjekt wieder ein Gegenstand, dessen Bedeutung man nicht kennt.

Wir sollten also nicht aufhören, Fragen an jene Dinge zu stellen, die uns im Alltag umgeben: Vielleicht ist das nächste tolle Museumsobjekt darunter. Und wir sollten nicht aufhören, Fragen an unsere bereits gesammelten Objekte zu stellen – die wir oder unsere Vorgänger*innen – warum auch immer – ins Museum gestellt haben.

Diesen Text hat Judith Schwarz ursprünglich im Rahmen des Südtiroler Museumstages am 12.11.2018 im Noi Techpark in Bozen vorgetragen. Für diesen Blogbeitrag hat sie ihn etwas verändert.