Unser Blog

-

Schwerpunkte, denen wir uns ausführlich widmen: Ziegen, Helden, Dialekt, Kunstraub… Und hin und wieder Andreas Hofer. Weiter zur Kategorie themenkonzentriert.

-

Wer ist die Frau auf dem Porträt und was steht in der alten Urkunde? Alles, was uns keine Ruhe lässt. Oder wir für euch finden sollen. Diese Artikel gehören zur Kategorie nachgeforscht.

-

Über neue Objekte, die ins Museum finden und alt sind. Und über alte Objekte, die schon lang im Museum lagern, und neu entdeckt werden. Die gesammelten Artikel der Kategorie aufgesammelt.

-

Was grad im Museum passiert, was die Presse notiert, wer das Museum zitiert. Das sind die Artikel der Kategorie zwischenbemerkt.

Eine Ausstellung treibt Blüten

Alte Meister in Passeier als Inspiration für die Meisterausbildung zur Floristin.

Florales Kunstwerk, das “Uffizi in Passeier” zum Thema hat.

Alte Meister in Passeier als Inspiration für die Meisterausbildung zur Floristin.

Text und Fotos: Sophia Egger

Am Anfang einer jeden Gestaltung steht die Idee. Die Idee hinter meiner Arbeit im Rahmen der Meisterausbildung zur Floristin an der Akademie für Naturgestaltung in Niederösterreich findet ihren Ursprung in den Uffizien in Florenz. Meine Aufgabe war es nämlich, zu den weltbekannten Kunstgalerien in der Toskana eine florale Gefäßfüllung zu gestalten. Zu einer Gefäßfüllung gehört zum einen das passende Gefäß und zum anderen, wie das Wort schon erahnen lässt, die entsprechende florale Füllung dazu.

Da das Thema Uffizien sehr breit gefächert ist, galt es, das Thema einzugrenzen. Beispielsweise auf einen bestimmten Künstler, auf ein bestimmtes Bild oder auch auf einen bestimmten Auftraggeber. Nach längerem Recherchieren und einigen Gesprächen war mir dann aber bald das eigentliche Thema meiner Gefäßfüllung klar. So stehen die Uffizien nämlich in enger Verbindung zu Südtirol. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges lagerten viele Bilder aus den Uffizien im Passeiertal, genauer gesagt in St. Leonhard, um sie vor den Bombardements in den Städten zu schützen. Zu diesem Thema gab es auch eine Sonderausstellung im MuseumPasseier, die den Titel „Uffizi in Passeier“ trug. Genau dieser Titel sollte nun Thema meiner praktischen Hausaufgabe werden.

Sophia Egger hat sich für ihre Themenarbeit “Uffizi in Passeier” viel Hintergrundwissen angeeignet und freut sich über den Blogartikel, denn so wird unser Beruf auch in einem anderen Kontext sichtbar, so wie wir es auch in unserer Ausbildung lernen, dass unser Beruf weit über das hinausgeht, was die meisten Menschen sich darunter vorstellen.

Es spielte sich nämlich folgendes ab: Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges befürchtete man in Italien einen Luftkrieg. Aus diesem Grund leerte Italien seine Museen und die Kunstschätze von Florenz wurden in Kirchen, Schlössern und Villen der Umgebung gebunkert. Als der Krieg im Sommer 1944 dann Florenz erreichte, räumte der Deutsche Kunstschutz (eine Abteilung der Deutschen Wehrmacht) die Depots und fuhr die Kunstschätze nach Norden. An die 300 Bilder landeten im verlassenen Gerichtsgebäude von St. Leonhard in Passeier, darunter Gemälde von Botticelli, Caravaggio, Rubens, Tizian und Cranach.

Da die Evakuierung schnell vonstattengehen musste, wurden die Bilder nicht sehr sanft transportiert. Sie wurden auf den LKWs zwischen Stroh und Wolldecken gelagert. Einige von den Bildern wiesen nach dem Transport Risse oder auch Schimmelflecken auf. Ob das Lager in Südtirol als Zwischenspeicher eines organisierten Kunstraubes verwendet wurde oder ob es sich um reine Rettungsmaßnahmen handelte, wird von Kunsthistorikern bis heute kontrovers diskutiert.

Meine Aufgabe war es nicht, ein Urteil über dieses Ereignis abzugeben. Meine Aufgabe bestand darin, dieses Ereignis in einer Gefäßfüllung floral zu interpretieren. In dieser Interpretation begrenzte ich mich ausschließlich auf den Transport der Kunstwerke aus Florenz ins Passeiertal in Südtirol.

Meine Idee basiert vor allem auf dem Material, in welchem die Bilder gehüllt waren. Stroh war zusammen mit Wolldecken und Backpapier jenes Material, das den Bildern auf ihrem langen Weg nach Südtirol Schutz bot. So entstand die Idee, ein Gefäß aus Stroh zu gestalten, das den Blumen, die sich in ihm befinden, Schutz bietet. Um in meinem Gefäß auch das Thema der wertvollen Kunstwerke, die sich zwischen diesem Stroh verbargen, zu verdeutlichen, kam die Idee, Bilderrahmen in meine Gefäßgestaltung mit aufzunehmen.

Ein Kubus aus Stroh sollte entstehen. Auf diesem Kubus sollten sich Bilderrahmen aus Stroh aneinanderreihen und zwischen diesen Bilderrahmen sollten sich die Blumen ranken. Nun galt es, die Idee in die Praxis umzusetzen. Dafür benötigte ich zu aller erst Bilderrahmen und einen Unterbau aus Styrodur-Platten für meinen Kubus aus Stroh. Die viereckigen Bilderrahmen habe ich in ein Gemisch aus Stroh und Holzleim eingehüllt und am Kubus befestigt. In den Kubus habe ich mehrere Löcher für schmale Glasröhrchen gebohrt, in welchen die Blumen mit Wasser versorgt werden können. Diesen entstandenen Kubus habe ich anschließend komplett in Stroh eingehüllt. So entstand der Eindruck eines Strohballens.

Damit eine Gefäßfüllung zu einer Gefäßfüllung wird, fehlte noch die Füllung. Dabei war es mir wichtig, dass sich die Blumen zwischen den Bilderrahmen rankten und das Stroh und die Rahmen einen Schutzmantel um die Blüten bildeten. Außerdem wollte ich einheimische Blumen mit exotischen Blüten mischen. Die in Passeier versteckten Bilder stammen so ziemlich alle aus der Zeit der Renaissance, in welcher viele Entdeckungen gemacht wurden. Mit den Entdeckungen neuer unbekannter Länder kamen auch exotische Pflanzen nach Europa.

Aber auch die Uffizien-Kunstwerke waren etwas Exotisches in St. Leonhard. Man vermutete nicht wirklich, dass Kunstwerke von so hohem Wert in einem alten Gerichtsgebäude lagerten. Genauso wenig wie man sich solches Weltkulturerbe zwischen Stroh gebettet auf LKWs vorstellen kann. So stehen die exotischen Blumen gemischt mit einheimischen Blüten symbolisch für die Kunstwerke, welche auf den LKWs zwischen gewöhnlichem Stroh transportiert wurden.

Das Wertvolle versteckt zwischen dem Gewöhnlichen. Zwischen dem, das eigentlich im totalen Gegensatz zum großen Wert der Bilder steht. Aus dem Strohkubus wachsen die wertvollen Blüten empor und ranken sich durch die mit Stroh überzogenen Bilderrahmen. So wurde aus einer Idee eine Gestaltung.

Möchtest du mehr über die Uffizi-Kunstwerke lesen, die 1944/45 in Passeier versteckt waren?

Und Fotos von den Gemälden zwischen Strohballen sehen?

Hier findest du unsere Blogartikel dazu:

Blog | Uffizi in Passeier

Uffizi in Passeier

Die Sonderausstellung widmet sich einer unglaublichen, aber dennoch fast vergessenen Geschichte, die zu ihrer Zeit die Deutsche Wehrmacht, Mussolinis faschistische Behörden und die US-Army mehr als bewegte. Es geht um Gemälde von unschätzbarem Wert, die während des Zweiten Weltkrieges in St. Leonhard in Passeier gelagert waren.

Wer schützt Kunst im Krieg?

Menschen ziehen in den Weltkrieg, um Kunst zu schützen? Das scheint abwegig und notwendig zugleich. Ein Blick auf die Sonderausstellung, die davon erzählt, wie 293 Kunstwerken aus Florenz nach Passeier und abwechselnd in die Hände zweier Kunstschutz-Einheiten gelangt sind.

Der verschollene Fotograf

Ein mysteriöser Passeirer namens Franz Ploner.

Franz Ploner: Ein mysteriöser großer Mann, den man wahrscheinlich längst vergessen hat und doch ist er mit seinen Fotografien präsent. Ausschnitt aus einem Studiofoto mit Franz Ploner. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Ein mysteriöser Passeirer namens Franz Ploner.

Text und Fotokolorierung: Tobias Egger-Karlegger

Wie es der Zufall so will. Im Sommer letzten Jahres geriet ich an das Bilderarchiv der Familie Ploner, welches ich von einem Familienmitglied im Vertrauen erhielt, um die Fotos ein wenig zu sortieren und zu digitalisieren. Da es sich um zahlreiche Fotos und Postkarten handelte, zog sich die Arbeit über das Jahr hin und eigentlich wollte ich die Fotos schon wieder zurückgeben. Doch immer wieder fiel mir ein markantes Gesicht auf. Als ich die Fotos etwas sortierte, fand ich plötzlich den Namen heraus: Franz Ploner: Obst, Gemüse, Südfrüchte, Landesprodukte u. Kurzwaren steht auf einem Schild. Direkt darunter zu sehen ist wieder dieser große Mann wie auf dem Präsentierteller – unverkennbar.

Das wahrscheinlich zufällig aufgenommene Foto vom Geschäft beim Gasthof zum Strobl in St. Leonhard in Passeier um 1920 (vgl. Ansichtskarte von 1918), zeigt Franz, wie er das Geschehen vor seinem Laden beobachtet. Ein LKW (Modell Mannesmann-Mulag) mitten im Dorf war sicher eine Seltenheit zu dieser Zeit. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Seine Fotos in Chronik- und Geschichtsbüchern aus unserem Tal. Versteckt in den Bildverzeichnissen fand ich in verschiedenen Büchern seinen Namen, vor allem bei Bildern aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Ich stellte mir immer wieder die Frage: Wer war dieser Franz? Warum ist er auf so vielen Fotos zu sehen und warum gibt es nur Bilder von ihm in jungen Jahren?

Laut Fotos und Postkarten war Franz schon zu Kriegsbeginn 1914 beim 2. Regiment der Tiroler Kaiserjäger. Der letzte Brief an die Eltern ist von 1918. Daher ist davon auszugehen, dass er bis Kriegsende im Wehrdienst war und somit fast vier Jahre im Krieg.

In der Mitte Franz Ploner im Jahr 1914, die beiden anderen Männer sind unbekannt. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Eine Postkarte an die Eltern vom 28. Februar 1918 zeigt Franz Ploner (links) auf dem zugefrorenen Ossiacher See in Kärnten. Er schreibt im Brief beste Genesungswünsche an den Vater und bittet um Rückantwort, damit er einen Fronturlaub antreten kann, um den kranken Vater zu besuchen. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Das Fotoarchiv der Familie Ploner ist erstaunlich vollständig. Es gibt von fast jedem Familienmitglied Fotos von Kindes- bis ins hohe Alter bzw. auch Sterbebilder. Auf Nachfrage bei den Nachkommen habe ich die Information bekommen, dass der Franz Fotograf gewesen sei, jedoch den Verbleib wisse man nicht genau. Er soll auch mit Schmugglerware hantiert haben.

Das Hochzeitsfoto der Eltern von 1891 in Rabenstein. Der Vater Thomas war 15 Jahre älter als die Mutter Theresia. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Vier Schneeberger Knappen um 1900, ganz rechts der Vater Thomas. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Wurzeln in Rabenstein. Da mir bekannt war, dass sein Vater Thomas Ploner ein Bergknappe bzw. Grubenaufseher am Schneeberg war, habe ich die Taufbücher der damals noch eigenständigen Gemeinde Rabenstein durchgenommen. Und siehe da, gefunden! Franz Thomas Ploner geboren am 26. Mai 1894 in Rabenstein, Sohn des Thomas Ploner (geboren am 2. Dezember 1853 in Villanders, gestorben am 15. September 1919 in St. Leonhard) und der Theresia Pfitscher (geboren am 23. Oktober 1868 in Rabenstein und gestorben am 21. Juni 1950 in St. Leonhard).

Der Eintrag zur Taufe von Franz Thomas Ploner im Taufbuch von Rabenstein.

Das Todesdatum von Franz Ploner fehlt im Taufbuch. Auch notierte der Pfarrer nachträglich folgenden Passus: hat die verlorene italienische Staatsbürgerschaft auf Grund des Art. 11 Gesetzesdekret Nr. 23 vom 2.2.1948, wie aus der diesbezüglichen Mitteilung der Präfektur von Bozen Optionen-Revisionsamt hervorgeht, wiedererlangt. Das bedeutet im Normalfall, dass jemand die Staatszugehörigkeit zu Italien durch die „Option“ im Zweiten Weltkrieg verloren hat und sie durch den entsprechenden Antrag wieder zurückerlangte. Also könnte Franz das Land verlassen haben und nach dem Krieg wieder zurückgekehrt sein.

Familientragödie. Aufgrund mehrerer Familienfotos, reizte es mich, etwas über die Geschwister herauszufinden, um so vielleicht eine Verbindung zu Franz herstellen zu können. Besonders tragisch dabei ist der Tod der ältesten Schwester Maria, die im Hungerjahr 1918 im Alter von 20 Jahren an einer Lungenentzündung (wahrscheinlich der Spanischen Grippe) starb. Zuvor waren bereits ein Bruder (Alois 1892–1893) und eine Schwester (Barbara 1908–1909) im Kleinkindalter nach nur wenigen Monaten verstorben. Laut Sterbebild trat der Vater im Jahre 1909 seine Rente an und kaufte laut Grundbuch im Jahr 1913 das Windeggerhaus in St. Leonhard. Die Familie lebte also von da an nicht mehr in Rabenstein.

Das Familienfoto wurde wahrscheinlich 1917 beim Windeggerhaus in St. Leonhard aufgenommen. Der Vater ist allem Anschein noch gesund und die älteste Tochter Maria lebt noch. Stehend v.l.n.r: Franz (geboren 1894, Todesdatum unbekannt), Anna (1902–1936), Maria (1898–1918), Sepp (1904–1969), Balbina (1906–1996). Sitzend v.l.n.r.: Thomas (1853–1919) und Theresia (1868–1950). Auf dem Foto fehlt der um zwei Jahre jüngere Bruder von Franz, Alois, später bekannt als Förster (1896–1973), der sich wahrscheinlich gerade im Krieg an der Front befindet. Foto: Familie Egger-Karlegger, nachträglich koloriert.

Das wohl „skurrilste“ Foto aus der Sammlung der Familie Ploner. Ob der Bub schläft? Der Katze ist es jedenfalls egal. Fotograf: Ploner Franz, Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Rückkehr aus dem Krieg. Nach vier Jahren Kriegszeit kamen Franz und sein Bruder Alois zurück in die Heimat. Es wird für sie sicher nicht einfach gewesen sein, wieder ein geregeltes Leben zu führen und in der Gesellschaft in St. Leonhard Fuß zu fassen. Hinzu kamen der plötzliche Tod der Schwester Maria im selben Jahr und nicht mal ein Jahr später auch noch der Tod des Vaters Thomas nach langer Krankheit, der vermutlich an einer Staublunge erkrankt war.

Das Foto zeigt die Familie Ploner zusammen mit der Familie der Mutter Theresia Pfitscher „Locher“ aus Rabenstein, vermutlich nach der Beerdigung des Vaters Thomas Ploner beim Tirolerhof im September 1919. Alle tragen schwarze Schürzen bzw. schwarze Kleidung, nur Franz präsentiert sich ganz elegant im weißen Anzug. Vorne in der Mitte sitzend die Großmutter Anna Pöhl Wwe. Pfitscher (1839–1922) zwischen ihren Töchtern. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Aktives Gesellschaftsleben bei den Umgestülpten. Es scheint, als hätte sich Franz doch ganz gut in der Dorfgemeinschaft von St. Leonhard zurechtgefunden. Zu sehen ist er allerdings nicht nur auf den Mannschaftsfotos der Feuerwehr, sondern sein Gesicht findet sich auch bei einem etwas schräg klingenden Verein namens Die Umgestülpten – Vince Luna wieder. Laut der Zeitung Volksbote vom 17.05.1923 wurde dieser Verein am Auffahrtstage 1898 vom Arzt Dr. Eduard Neurauter, genannt „Zeus“, gegründet. Es ist die ’Vince Luna’ oder Gesellschaft der ’Umgestülpten’, ein Verein, der fröhliche Geselligkeit mit Gesang und Gemütlichkeit pflegt, so liest man im Artikel. Die Mitglieder dieses Vereins waren allesamt im Dorf angesehene Bürger und Beamte mit Rang und Namen. Welche Aufnahmebedingungen dieser Verein hatte, geht nirgends hervor.

Dass der Franz Teil dieser Gruppe war, wundert nicht, denn die „Plonerer“ sind allgemein sehr gesellige Menschen, so sagt man. Jedenfalls steht fest, dass in der Stammtischgesellschaft gerne Ausflüge und gesellige Abende verbracht wurden, so beschreibt es auch Bergrevierinspektor Hans Wallnöfer (1881–1949) in seinen Erzählungen. Im Jahr 1928 wurde der Verein der Umgestülpten aufgelöst. Grund dafür könnten Unstimmigkeiten mit den italienischen Behörden gewesen sein.

Der Vince Luna Verein bei der 15 jährigen Gründungsfeier 1913. Da sich das Bild in der Sammlung der Familie Ploner befindet, ist anzunehmen, dass dieses Foto von Franz gemacht wurde. Zu sehen sind Persönlichkeiten des Tals, welche bereits vor dem Krieg im Militär aktiv sind. Die meisten von ihnen sollten sich ein Jahr später an der Front wiedersehen. Stehend v.l.n.r.: Pixner Luis – Teißwirt (1871–1941), Pfitscher Michael – Locher Much, Metzger (1877–1944), Hptm. Haller Leonhard – Egger, Prantach (1886–1948), Kofler Leonhard – Unterzögg (1880–1953), Delucca Eduard (1888–1953). Sitzend v.l.n.r.: Pixner Josef – Langer Neuner (1871–1957), Tschöll Vinzenz – Garber, Saltauserwirt (geboren 1876), Mader Vinzenz – Elektrotechniker (1868–1933) und Gstrein Vinzenz – Oberschramach (1855–1930). Fotograf vermutlich Franz Ploner, Fotobesitz Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Der Vince Luna Verein Mitte der 20er Jahre. Stehend hinten rechts Franz Ploner. Sitzend v.l.n.r.: Pirpamer Josef – Mader Peppi, Pixner Josef – Langer Neuner, Delucca Eduard und Kofler Leonhard. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Bei den „Steigern“ der Feuerwehr von St. Leonhard sieht man Franz hinten in der Mitte, als scheinbar größten Mann. Das Foto wurde 1921 vor dem Gasthof zum Strobl aufgenommen. Foto: Familie Egger-Karlegger, nachträglich koloriert.

Die letzten Fotos von und mit Franz. Im Bilderarchiv befinden sich nach dieser Zeit immer weniger Fotos, die auf den Fotografen Franz Ploner hindeuten. Eigentlich sollte er mit knapp 30 Jahren die Blütezeit seines Lebens erreicht haben, doch ich vermute, dass er nicht so gerne einer Arbeit nachgegangen ist, sondern sich lieber unter die Menschen mischte. Vielleicht hat er sich an kriminellen Machenschaften beteiligt, wie Schmuggel oder ähnlichem, was zu dieser Zeit durchaus üblich war, und musste deshalb untertauchen? Vielleicht hat er in seinem Laden nicht nur Südfrüchte und Kurzwaren verkauft, sondern auch Schmugglerware? Der letzte Hinweis, dass es sein Geschäft beim Strobl gab, ist ein Artikel im Volksbote vom 4. März 1920, in dem berichtet wird, dass in seinem Laden gewaltsam eingebrochen wurde und mehr als 500 Lire gestohlen wurden. Auch existiert eine Gewerbeliste von 1921, in der das Geschäft als Landesproduktenhandlung angeführt wird.

Auf dem Bild von Franz Ploner sind vier Samer, im Volksmund Kraxntrooger oder Schmuggler, zu sehen. War Franz vielleicht mit ihnen unterwegs? Fast sicher, sonst hätte er das Foto ja nicht machen können. Fotograf: Franz Ploner, Talarchiv Passeier, nachträglich koloriert.

Das Foto zeigt Franz Mitte der 1920er Jahre auf einer Kutsche talauswärts bei der Gerlosbrücke vor dem Reinstadlhof, den seine Schwägerin Theresia Egger 1925 erbt. Das Plonerhaus, wie es auch genannt wird, brennt 1956 vollkommen nieder. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Zwei Alpini-Soldaten mit Skiern in den Gåntëlln, die zwei anderen hinten müssen es wohl noch lernen – dem Hund gefällt es. Fotograf: Franz Ploner, Besitz Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Drei unbekannte Frauen beim Kaseregg und im Hintergrund ein Teil des Dorfes St. Leonhard Mitte der 1920er Jahre. Fotograf: Franz Ploner, Besitz Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Die Spuren verlieren sich. Neben ein paar Familienfotos Ende der 20er Jahre und Fotos mit einem Stempel mit dem Namen von Franz auf der Rückseite gibt es keine Spur mehr zu seinem Verbleib von ihm im Passeiertal. Im Jahr 1936 stirbt die Schwester Anna. Im selben Jahr wird der Name Ploner im Zuge der Italienisierung in Pioneri geändert, so geht es aus dem Eintrag des Bruders Alois im Taufbuch hervor. Dessen Sohn Albert (Neffe von Franz) wurde 1939 Mitglied der Faschistischen Jugend und erst 1944 wird der Name wieder in Ploner zurück geändert.

Vorne sitzend Franz Ploner mit einer unbekannten Gruppe von Personen, vermutlich Ende der 20er Jahre. Der Mann mit der Gitarre gehört zum italienischen Militär. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Das Foto zeigt Franz mit einem Mädchen. Es könnte sein Patenkind gewesen sein. Informationen dazu gibt es leider keine. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

In der Zwischenzeit muss sich Franz für die „Option“ ins Deutsche Reich auszuwandern entschieden haben. Wohin der Weg ihn geführt hat, ist nicht bekannt, ebenso wenig ob Franz wieder in die Heimat zurückgekehrt ist. Verwandte wissen zu berichten, dass Franz nach dem Zweiten Weltkrieg in der Umgebung von Innsbruck gelebt haben soll. 1950 stirbt die Mutter. Fotos von der Beerdigung gibt es leider nicht. Mit dem Brand beim Reinstadlhof vulgo Plonerhaus sind wohl auch einige Fotos und Erinnerungen in Flammen aufgegangen.

Der letzte datierte Befund, dass sich Franz im Passeiertal aufhält, ist ein Schreiben des Inhabers des Gasthauses Leiteben (heute verlassen und verfallen) unterhalb der Jaufenalm von 1927, in dem es um eine Fotobestellung geht: Guter Freund! habe heute im meinem Schreibsachen alte Fotografien gefunden bräuchte des halb die bestellten nicht zu machen die Aufnahmen werde ich wergieten Mit Grus Plangger Cass. Leiteben. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Das vielleicht letzte Foto von Franz Ploner (links) vor dem Denkmal in St. Martin am Schneeberg. Jahr und Fotograf unbekannt. Foto: Familie Ploner, nachträglich koloriert.

Von Franz Ploner bleibt die Erinnerung an einen mysteriösen großen Mann, der mit seinen Fotografien doch nicht so einfach aus unserer Talgeschichte vergessen werden kann.

Die Geschichte sollte hier eigentlich noch nicht zu Ende sein.

Wer Hinweise zu Franz Ploner und seiner Familie hat, mag sie uns bitte weitergeben.

UPDATES:

7. Juni 2023: Franz Ploner ist in Innsbruck im Ostfriedhof im Stadtteil Pradl begraben. Als Todesdatum ist der 24. Jänner 1970 angegeben, sein Grab Nr. 66 befand sich in Grabfeld 61, es ist nicht mehr erhalten. In den Adressbüchern von Innsbruck findet sich 1964 und 1970 ein Franz Ploner als Pensionist mit Wohnsitz in der Dorfgasse 7.

Es war einmal ein Doktorhaus

Über eine Villa der Jahrhundertwende, die nicht mehr ist.

Das Doktorhaus in St. Leonhard in Passeier um 1930. Foto: Palais Mamming Museum.

Über eine Villa der Jahrhundertwende, die nicht mehr ist.

Text und Fotos: Manuel Thoma

Vier Jahrzehnte und einen Besitzerwechsel mit Renovierungsplänen später steht es nun vor dem Abriss, lese ich Anfang Jänner 2023 im Artikel Liegengebliebenes von Judith Schwarz in diesem Blog des MuseumPasseier. Die Rede ist vom sogenannten Doktorhaus, Ebnerhaus oder auch Neurauterhaus, einer alten Villa, die bis vor kurzem am unteren Ende der Kohlstatt in St. Leonhard in Passeier stand.

Für mich war es immer schon das „Neurauterhaus“, ohne jedoch irgendetwas Genaueres über dessen Geschichte oder den Namensgeber zu wissen. In meinen Erinnerungen war es nie bewohnt, es stand halt einfach da. Dann jedoch, im Wissen, dass es eben nicht mehr lange dastehen wird, entstand die Enttäuschung, niemals erfahren zu können, was es noch im Inneren beherbergte. Ich hatte nämlich schon immer diese kindliche Neugier, genau das wissen zu wollen. War es noch eingerichtet oder komplett leer? Wurde es irgendwann nochmal renoviert oder war alles noch so, wie vor 50, 60 Jahren? Gab es dort wirklich eine Turnhalle, wie es früher unter uns Kindern erzählt wurde?

Glücklicherweise bekam ich noch die Möglichkeit, mir das Haus anzusehen, sogar in Ruhe bis in die oberen Etagen spazieren zu können. Und nein, es gab dort keine Turnhalle, jedoch wunderbar hohe Räume mit alten Dielenböden, mehrere Kachelöfen, Möbel, teils im Stile der 50er, 60er Jahre, ein Stiegenhaus mit angenehm niedrigen Stufen und einem massiv gearbeiteten Holzgeländer… gute Handarbeit eben. Alles in einem Zustand, als wäre das Haus bis vor kurzem noch bewohnt gewesen. Dieser Besuch war der Auslöser, mich genauer mit der Geschichte dieses Hauses und seiner Bewohner*innen zu befassen.

Ich begann also meine Recherchen in Büchern und verschiedenen Online-Archiven. Meine Ausgangspunkte waren: Doktorhaus, Ebnerhaus, Neurauterhaus. Und ich hatte einen Namen:

Dr. Ed(uard) Neurauter

Doctorhaus, neu. So kurz und bündig beschreibt Josef Tarneller das Haus in seinem Werk über die Hofnamen im Burggrafenamt von 1909. Doch bereits 1895 fällt einem Zeitgenossen die rege Bautätigkeit in St. Leonhard auf und er bemerkt dazu Folgendes: Der Arzt Dr. Neurauter baut eine Villa in der Nähe des Bräuhauses, sowie auch in der Nähe des Gasthof Theis gebaut wird. Ebenso hat der neue Stroblwirth einen Stock aufgebaut.

Die Zeichen standen auf Aufbruch in jener Zeit. Die Talstraße von Meran bis St. Leonhard war gerade im Entstehen, nichtsdestotrotz hatte sich der Tourismus bereits Jahre vorher schon bis in die hintersten Ortschaften des Passeiertals ausgebreitet. Neue touristische Strukturen wurden gebaut, bestehende erweitert. Vor allem die Sommerfrischler*innen aus den Städten zog es in den Sommermonaten in die höhergelegenen Täler. Die Kurstadt Meran war gerade inmitten eines wirtschaftlichen und kulturellen Höhenflugs. Grandhotels und unzählige Villen entstanden in Meran, viele davon Bauten des Historismus und des Jugendstils. Vielleicht dienten sie als Vorbild für unser Doktorhaus?

Das Doktorhaus am 22.01.2023.

Das Doktorhaus war einzigartig für das Passeiertal, brachte es doch ein Stück städtisches Flair in ein Gebirgstal, welches zur Zeit der Erbauung noch nicht einmal über eine Straße nach Meran verfügte. Mit seinen verzierten Rundbögen und dem gusseisernen Geländer des überdachten Balkons, der Eingangstür mit kunstvoll gestaltetem Oberlicht oder dem mit Zinnen versehenen Turm war es immer schon anders als alle anderen Gebäude des Tales. Insofern dürfte das Haus bereits als Neubau die Aufmerksamkeit vieler Talbewohner*innen und Durchreisenden auf sich gezogen haben, führte doch der damalige Talweg direkt am Haus vorbei.

Oberlichte der Eingangstür des Doktorhauses.

Vom Doktorhaus tauchen nur sehr wenige detaillierte Fotoaufnahmen älteren Datums auf. Die erhaltenen Abbildungen zeigen jedoch, dass sich das Gebäude von 1895 bis Jänner 2023, also 128 Jahre lang, kaum verändert hat.

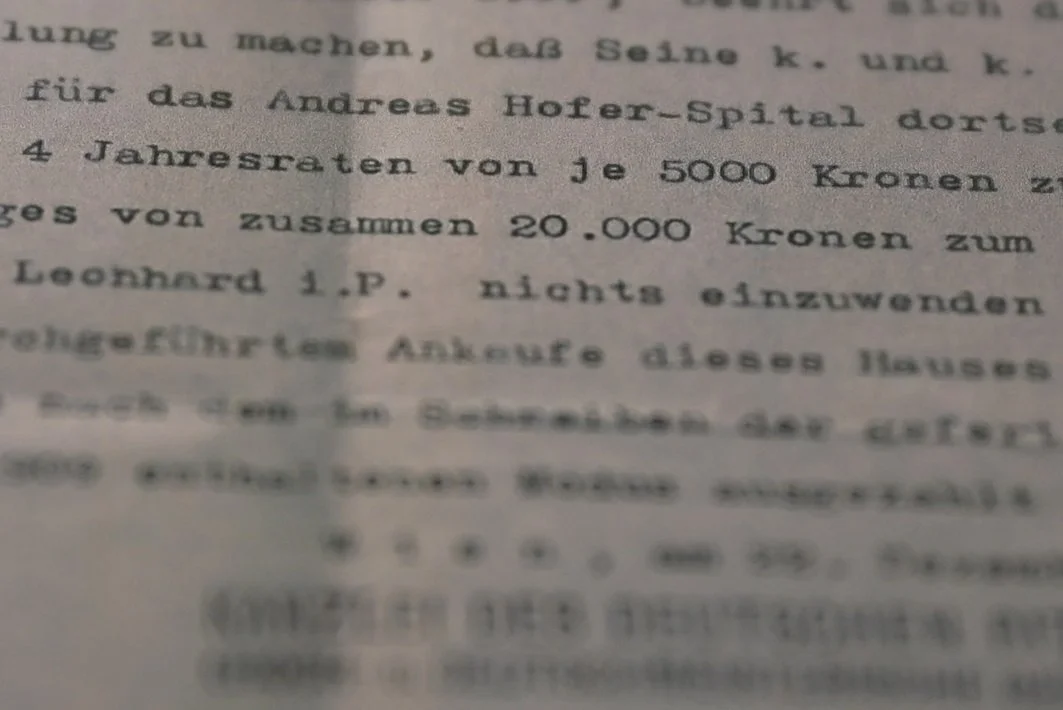

In den Zeitungsartikeln jener Zeit wurde das Haus nur sehr selten erwähnt, höchstens in nebensächlichen Bemerkungen. So zum Beispiel 1902 anlässlich des 25 Jahr-Jubiläums von Dr. Neurauter, als am Vorabend eine Lampionsbegleitung zum Doctorhaus, veranstaltet wurde, wo eine kleine Serenade stattfand und der Jubilar am nächsten Tag mittags von seinem schön geschmückten Wohnhause abgeholt und in feierlichem Zug zum Gasthof Theis geführt worden war. Eine weitere Erwähnung fand das Haus 1907 in einer Meuchelmordgeschichte, als der Wirt des Bräuhauses den betrunkenen Johann Plattner (ehemaliger Bauer auf dem Aignerhof) gegen das sogenannte Doktorhaus hin begleitete, in dessen Nähe Plattner kurze Zeit später von Josef Pixner, einem ledigen Knecht aus St. Martin, erschossen wurde. Nochmal kurz erwähnt wurde das Haus im Jahr 1919 in der Zeitung Der Tiroler: Die Villa Dr. Neurauter in St. Leonhard in Passeier ist durch Kauf um 12.000 Lire an die Gemeinde übergegangen. Über diesen Verkauf konnte ich jedoch keine weitere Dokumentation finden, auch ist im Grundbuch dazu nichts eingetragen worden.

Links das alte Bräuhaus, rechts das Doktorhaus, im Vordergrund ein Mann. Ansichtskarte um 1909 aus dem Archiv von Manuel Thoma, Fotograf Otto Mathaus.

Ganz anders verhält es sich bei seinem Erbauer Dr. Eduard Neurauter. Sein Leben kann durch Berichte in Zeitungen und Dokumenten über viele Stationen hinweg nachverfolgt werden. Wer war also dieser Mann, der kurz vor der Jahrhundertwende in einem kleinen, bäuerlichen Dorf eine Jugendstil-Villa errichten ließ?

Eine herzensgute Seele. Ein Artikel in der Ausgabe vom 24.02.1912 der Tiroler Stimmen berichtet vom Tod des Dr. Eduard Neurauter, Arzt in Passeier. Im Nachruf wird ein Mann beschrieben, der, allen Schwierigkeiten zum Trotz, seine gesamte ärztliche Laufbahn im Passeiertal verbracht hatte. Bei der Bevölkerung war er beliebt, bekannt für seine Gastfreundschaft und Geselligkeit, angesehen und geschätzt für seine Bemühungen als Arzt, Ehrenbürger von St. Leonhard und St. Martin.

Der Gesundheitszustand ist gegenwärtig recht gut, während im April und Mai Alles voll Lungenentzündung mit Influenza war, welche beide schlimmen Gäste aber an unserem geschickten Gemeindearzte Dr. Neurauter einen unerbittlichen Gegner fanden, vor dem sie schließlich die Waffen streckten. Aus dem Volksblatt vom 27.07.1892

Eduard Neurauter entstammt einer Bauernfamilie aus Längenfeld im Ötztal, er wurde dort 1845 geboren. Und obwohl er nicht aus einem bürgerlichen Hause kommt, hat er die Möglichkeit bekommen, das k.k. Gymnasium in Brixen zu besuchen und anschließend in Innsbruck das Medizinstudium zu absolvieren. Er kommt 1876, gleich nach Abschluss seines Studiums, als Gerichtsarzt ins Passeiertal, wo er 1879 Maria Wilhelm aus St. Leonhard heiratet. Sie wohnen damals noch im Deluccahaus. Maria Wilhelm stirbt dann jedoch 1887 im Alter von nur 30 Jahren an einer Leberentzündung. Bereits ein Jahr danach ist Eduard Neurauter mit Maria Linhart aus Meran verheiratet, 1889 kommt die gemeinsame Tochter Aloisa auf die Welt. Sie wird das einzige Kind des Paares bleiben.

An die “Neurauter-Frauen” erinnert heute nur noch das Familiengrab an der südlichen Mauer der Pfarrkirche. Auch die Mutter von Eduard Neurauter, Maria Plörer, ebenfalls aus Längenfeld, ist in diesem Grab bestattet worden. Sie starb nur zwei Wochen vor Maria Wilhelm, seiner ersten Frau. Über die einzelnen Familienmitglieder konnte ich aus den zeitgenössischen Quellen leider nur sehr wenig herausfinden. Es dominiert die Persönlichkeit des Gemeindearztes.

Links: Vermutlich Maria Wilhelm, erste Ehefrau von Dr. Eduard Neurauter, geboren am 10. Mai 1857 in St. Leonhard in Passeier, gestorben am 30. Juni 1887 in St. Leonhard in Passeier. Rechts: Vermutlich Maria Plörer, Mutter von Dr. Eduard Neurauter, geboren 1801 in Gries bei Längenfeld, gestorben am 15. Juni 1887 in St. Leonhard in Passeier.

Ein Arzt im Gebirge. Was es heißt, in dieser Zeit Gemeindearzt eines Hochgebirgstales zu sein, können wir mehreren Zeitungsartikeln entnehmen. Ein unbekannter Zeitgenosse schrieb dazu am 27.02.1912 in den Tiroler Stimmen als Nachruf eine persönlich erlebte Geschichte mit dem Arzt, welche über die Beschwerlichkeit jener Tage berichtet, dabei aber auch den Charakter Neurauters beschreibt:

Südtirol, 25. Februar. (Eine herzensgute Seele.)

Im Berichte der „T. St.“ Nr. 45 vom Tode des Dr. Neurauter von St. Leonhard i. P. schreiben Sie: „Er war eine herzensgute Seele“. Zum Beweise dieses Satzes kann folgende Erinnerung dienen.

Vor ungefähr 25 Jahren war ich einmal an einem Winterabend bei ihm auf Besuch. Er hatte gerade seine Pfeife angezündet und seine schneeigen Stiefel in der Küche ausgezogen; denn er war von einem Gange von Schlattach zurückgekehrt. Da kam ein Bauer von Obertall und bat ihn, zu seinem Weibe, welches im Wochenbett war, zu gehen. Er sei, so erzählt er, schon in der Früh vom Hause fortgegangen und sei den ganzen Tag herumgelaufen, um einen Arzt zu bekommen, habe aber keinen auftreiben können. Der Arzt in Schönna sei unwohl und könne nicht gehen und in Meran habe er mehrere Ärzte aufgesucht, aber keiner sei gegangen. Endlich habe er sich noch entschlossen, nach St. Leonhard in Passeier zu gehen.

Dr. Neurauter wandte ein, Tall gehöre nicht zu seinem Sprengel, man brauche über 4 Stunden, er sei schon ganz abgehetzt und müde, es schneie. Da unterbrauch ich ihn mit der Bitte: „Mein lieber Doktor, sei so gut und geh. Es gilt eine Frau im Wochenbett.“ Er schien dies erwartet zu haben, denn sogleich erwiderte er recht gutmütig: „Wenn du ihm auch noch hilfst, muss ich nachgeben. Gehen wir also in Gottes Namen.“ Ich wusste aus Erfahrung, dass man seinem Edelmute sehr viel und seiner Leistungsfähigkeit im Gehen Außerordentliches zutrauen konnte.

Indem nun seine Frau ihm ein Glas Wein vorstellte, schaute sie ihn mit einem Seitenblick auf den Bauer fragenden Blickes an. „Natürlich, sagte er, er braucht es notwendiger als ich.“ Sogleich brachte sie auch dem Bauer ein Glas Wein und suchte für ihn etwas aus dem Speisekasten heraus. Während der Doktor die Stiefel anzog, steckte ihm die Frau ein kleines Fläschchen „Holer“ und ein Stück Brot in die Rocktasche; dann ging es in die Winternacht hinaus, durch Schneegestöber in die Berge, Tall zu.

Als mir der Doktor am folgenden Tage begegnete, rief er mir schon von weitem zu: „Gott sei gedankt, dass ich gestern nach Tall gegangen bin; drei Personen habe ich das Leben gerettet; die Mutter und zwei Büblein sind frisch und gesund“ und sein ganzes Gesicht leuchtete vor Freide. Ich musste dann mit ihm gehen, um ein kleines Freudenfest zu feiern. Die Rechnung des Doktors an den Tallerbauern war dann so mäßig, dass sie selbst dem armen Bäuerlein zu niedrig schien. – Ja ja, der verstorbene Dr. Neurauter war wirklich eine herzensgute Seele.

Dies ist der einzige Bericht, in dem auch die Frau des Arztes erwähnt wird. Wobei unklar ist, ob es sich um seine erste Frau Maria Wilhelm oder um Maria Linhart handelt. Sicher ist jedoch, dass das Ehepaar Neurauter zu der beschriebenen Zeit noch im Deluccahaus wohnte. Der Artikel gibt außerdem eine Vorstellung davon, welche körperlichen Anstrengungen ein Arzt in unserer Gegend auf sich nehmen musste, besonders im Winter und zu einer Zeit, als es noch keine Talstraße gab und die Wege allgemein in sehr schlechtem Zustand waren.

Wer den schwierigen Beruf eines Arztes im Gebirge kennt, wird auch die Ovation begreifen, die dem Jubilanten von der Bevölkerung dieses Thales bei dieser Gelegenheit dargebracht wurde und die von dessen Beliebtheit Zeugnis gibt. Aus den Innsbrucker Nachrichten vom 08.01.1902 anlässlich der Feier zum 25 Jahr-Jubiläum von Dr. Neurauter als Arzt im Passeiertal.

Fein sein, gemütlich sein, fröhlich sein bei Sang und Klang. Ein vielbeschäftigter Mensch brauchte natürlich auch einen Ausgleich zu seiner anstrengenden Arbeit. Und die fand Eduard Neurauter, wie öfters berichtet wird, bei Musik und Geselligkeit, und im Besonderen bei einer Vereinigung namens Vince luna, auch genannt „Die Umgestülpten“, welche von Dr. Neurauter, genannt „Zeus“, 1898 gegründet wurde, und der er lange Zeit als Obmann vorstand. Dabei handelte es sich um eine Gesellschaft, welche aus Bürgern und Beamten des Dorfes bestand. So wurden neben regelmäßigen Treffen der Mitglieder auch besondere Feierlichkeiten mit dem vereinseigenen Streichorchester musikalisch begleitet, so z.B. die Feier für den neu ernannten Landesgerichtsrat Bezirksrichter Karl Delago. Auch Johann Wallnöfer, der ehemalige Hutmann am Schneeberg, war auf einer Durchreise Gast bei einer Sitzung von Vince luna: Die Sitzung dauerte aber sehr lange – der Mond hatte gesiegt, war aber schon im Verblassen. Da Eduard Neurauter in seiner Studienzeit Mitglied der Tiroler Studentenverbindung Corps Gothia war und von daher bereits mit dem Verbindungswesen vertraut war, könnte man Vince luna als eine Art „Weiterführung“ der Verbindungstätigkeit sehen.

In dieser Gesellschaft lebt noch der Geist Dr. Neurauters, der bis in sein Alter ein jugendfrisches, frohes Studentenherz bewahrte und wegen seiner Liebenswürdigkeit und Tüchtigkeit auch heute noch in der Erinnerung der Passeirer fortlebt. Aus dem Volksbote vom 17.05.1923, anlässlich der Feier zum 25jährigen Jubiläum von Vince luna.

Die selbsternannte „Intelligenz u. Halbintelligenz von St. Leonhard“, welche sich im Jahr 1907 beim Sandwirt zusammenfand und auf einem Foto verewigt wurde, schlug vermutlich in eine ähnliche Kerbe wie Vince luna: Eine Versammlung von lokalen Persönlichkeiten, Beamten und Vertretern der Geistlichkeit. Mit dabei ist auch Dr. Neurauter (sitzend, Dritter von rechts). Postkarte aus dem Jahr 1907 von Karl Gögele, dem späteren Dekan von St. Leonhard, an seinen Bruder Peter Gögele in Innsbruck. Mehr zur Postkarte.

Dr. Neurauther leidet wahrscheinlich an Gehirnerweichung, berichtete am 02.02.1912 der Tiroler Volksbote. Zwanzig Tage später verstarb er im Alter von 67 Jahren in St. Leonhard. Er wurde unter großer Beteiligung der Bevölkerung, Geistlichkeit, Verwaltung und Politik zu Grabe getragen. Einige der Gäste reisten dafür sogar mit dem Automobil aus Meran an.

Sterbebild Dr. Eduard Neurauter aus dem Archiv von Harald Haller.

Nach seinem Tod lebten die Witwe Maria Neurauter und die Tochter Aloisia (genannt die „Doktor Luise“) zurückgezogen im Doktorhaus. Maria Neurauter wurde bis zu ihrem Tod am 11.09.1937 von ihrer Tochter umsorgt. Danach erbte Tochter Aloisia das Haus und verkaufte es 1944 an den Gemeindearzt Dr. Romedius Ebner. Damit zog eine neue Arztfamilie ins Doktorhaus ein. Mit Aloisa Neurauter stirbt am 08.02.1966 das letzte Mitglied der Familie Neurauter, weitere Nachfahren sind bisher nicht bekannt.

Mittlerweile ist auch das Doktorhaus verschwunden, womit die Kohlstatt in St. Leonhard wieder einmal um ein historisches Gebäude ärmer geworden ist. Nach dem Schmiedhaus, dem alten Kindergarten und dem Lodenwalcherhaus musste nun auch das Doktorhaus einem Neubau weichen. Zumindest wurde so die Aufarbeitung der Geschichte dieses Hauses und seiner Bewohner*innen angestoßen, um das Doktorhaus auch der Nachwelt, wenigstens in dieser Form, erhalten zu können. Ja, das Doktorhaus, das war einmal…

Doktorhaus am 22.01.2023 – 28.01.2023 – 04.02.2023.

Falls du Fotos zum Doktorhaus hast, melde dich!

Wir würden sie sehr gerne sehen.

info@museum.passeier.it

Interessiert dich weitere Lektüre zum Doktorhaus?

Lies auch den Blogartikel zur Arzttochter Berta Ebner, die von 1930 bis 1980 im Doktorhaus lebte.

147 Nägel und ein Brett

Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.

Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.

Von Annelies Gufler

Das Museum ist doch in Winterpause, oder etwa nicht? Winterpause ja, Winterschlaf nein. Hinter den Museumsmauern wird weiterhin fleißig gearbeitet. Aber was? Die Museumsobjekte werden inventarisiert. Denn auch hier muss Ordnung herrschen. Jedes Teil wird hervorgekramt, vermessen, gewogen und genau unter die Lupe genommen. Eines davon ist die Hachl.

„Hachl. Ein Werkzeug bestehend aus einem geschweiften Brett aus Hartholz mit mittig rund angeordneten spitzen Eisennägeln, die zusätzlich durch einen Eisenring verstärkt sind. Es dient dem Reinigen der gebrochenen Flachsfasern.“

lese ich als Objektbeschreibung in den Museumsunterlagen.

Soweit so gut, aber was macht man mit einer Hachl? Ich selbst habe bis dato keinerlei Erfahrung mit diesem Gerät, außer dass man sich mit den spitzen Eisennägeln hervorragend stechen kann. Daher werfe ich die Suchmaschine an und das Abenteuer Recherche kann beginnen!

Der Flachs, der Lein, der Hoor, die Hechel, das Werg, der Hechler, der Hechelkrämer usw. All diese Begriffe und noch viele mehr spuckt die Suchmaschine aus. Ganz schön viel Unbekanntes auf einmal, aber der Reihe nach.

Was hat die Hachl mit Haaren zu tun? Der Flachs wird auf psairerisch der Flåx oder auch der Hoor genannt. Flachs ist eine einjährige Krautpflanze, die zwischen 60 cm und 100 cm hoch wird. Die Blüte besteht aus fünf lanzenförmigen blauen Blättern. Die Aussaat soll am 100sten Tag des Jahres erfolgen, die Ernte ca. drei Monate später. Wichtig ist, dass der Flachs sorgsam gejätet wird. Zu Dreikönig sollte der Flachs fertig gesponnen sein. Flachs wird im Allgemeinen in Verbindung mit Haar gebracht, z.B. flachsblondes Haar, daher kommt wohl auch der Dialektbegriff der Hoor.

Flachsblüte im Acker des MuseumPasseier, Aufnahme von 2012. Foto: MuseumPasseier

Der Flachsanbau in Passeier geht bereits Anfang des 20. Jahrhunderts stark zurück. In alten Zeitungen finde ich, dass um 1888 auf dem Katharinamarkt in Meran noch mit Flachs gehandelt worden ist. Zwei Säcke Flachs hatten damals ungefähr den gleichen Wert wie 1kg Fleisch. Die Hachl gibt es heute noch auf den Höfen, haben mir Passeirer*innen älterer Generation erzählt. Dass Flachs angebaut bzw. verarbeitet wurde, haben sie selbst nie erlebt. Unter den Objekten bezüglich Flachsverarbeitung finden sich im MuseumPasseier eine Hachl aus Hinterpasseier und eine vom Kammerveithof in St. Leonhard. Warum der Flachsanbau bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in Passeier endete, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Die zwei Hachlin im MuseumPasseier aus dem 18. Jahrhundert.

Foto 1-3: Die Hachl aus Hinterpasseier. Länge 57 cm. Breite: 17,3 cm. Eisennägel Höhe 7,7 cm. Eisenring Umfang 51 cm. Gewicht: 2537 g.

Foto 4-6: Die Hachl vom Kammerveithof in St. Leonhard in Passeier. Länge 64 cm. Breite 18 cm. Eisennägel Höhe 6,7 cm. Eisenring Umfang 53,4 cm. Gewicht: 2088 g.

Auch wenn im 20. Jahrhundert kein Flachs in Passeier angebaut wurde, gebraucht hat man ihn dennoch notwendig. Das gesponnene Garn wurde dazu verwendet, um Leinenstoffe, Loden, Seile, Teppiche und Fackeln herzustellen. Aus dem gewebten Leinenstoff entstanden harbine Pfoatn, Blusen, Leinwände, Tischdecken… Der Flachs hat den Vorteil, dass er wesentlich strapazierfähiger ist als Wolle. Zudem bilden die hohlen Fasern eine Isolationsschicht, die kühlend im Sommer und wärmend im Winter ist.

Er ist ein „Mädchen für Alles“. So wird in einer Dokumentation des Ötztaler Museum der Lainsoom (enthaltene Samen in den Kapseln der Flachspflanze) bezeichnet, da er eine besondere Bedeutung in der Volksmedizin und in der Naturheilkunde hatte.

Das Ötztal als Flachslieferant für Passeier. Bereits der einst reichste Passeirer Michael Hofer handelte mit Flachs aus dem Ötztal. Flachshändler teils einzeln, teils zu Gesellschaften vereint, kauften früher den Flachs und lieferten ihn über die Berge.

Wie kam man zu einer harbinen Pfoate? Dafür war ein langer Aufbereitungsweg notwendig.

Raufen – Ausreißen der Pflanze mit der Wurzel, wobei jeweils eine Handvoll zu einer Garbe gebunden wird.

Riffeln – der Flachs wird durch einen Riffel gezogen, um die Samenkapseln zu entfernen.

Reaßn – die Garben werden auf eine frisch gemähte Wiese gelegt, Wind und Wetter ausgesetzt, mehrmals umgedreht und mit Wasser benetzt. Dadurch tritt ein Fäulnisprozess ein und die Flachsfaser löst sich vom Stängel.

Trocknen – dafür werden die Garben geggårggert, bis sie ein silbernes Aussehen erhalten.

Prächlin – hierbei kommt die Prächl zum Einsatz. Mit diesem Gerät werden die Holzteile des Stängels gebrochen und die Flachsfaser kommt zum Vorschein.

Schwingen – der Flachs wird auf einen Schwingstock gelegt und mit einem Schwingmesser werden die groben Holzteile entfernt.

Die Schritte der Flachsverarbeitung. Ein Video der Südtiroler Bäuerinnen-Organisation von 2018. Quelle: YouTube.

Hecheln siebter und letzter Schritt – der Flachs wird bündelweise mehrmals nacheinander durch die Hachl gezogen. Zuerst durch eine grobe, dann durch eine feinere. Dann sind die Flachsfasern gereinigt, geglättet und vom Stängel getrennt. Den dabei entstehenden Abfall nennt man Wärch. Durch das Hecheln bekommen die Fasern noch den letzten Feinschliff verpasst. Den daraus entstandenen Langfaserflachs flechtete man zu Zöpfen oder Puppen und teilte ihn in drei Kategorien: Feinstes Hoor verwendete man für Blusen und Pfoatn. Mittlere Qualität wurde zu Leintüchern und Tischdecken verarbeitet. Aus dem grob Rupfinen fertigte man Säcke, Seile, Fackeln oder Teppiche.

„Selbst gewonnen, selbst gemacht“. Nicht umsonst war ein Schrank voll gewebter Tuchballen einst der ganze Stolz einer Bäuerin. Foto: MuseumPasseier.

Das Wort Hechel leitet sich vom selben Wortstamm wie Haken ab, welche auf die zum Kämmen der Fasern angebrachten Haken bzw. Eisennägel hindeutet. Anderswo ist der Hechler oder Hechelmann auch ein Berufsname.

Die Hachl als Marterinstrument. Auch dafür wurde dieses Arbeitsgerät verwendet. Der heilige Blasius von Sebaste wurde unter anderem mit der Hechel gefoltert und hat 316 n. Chr. das Martyrium erlitten. Weniger körperlich schmerzhaft aber ebenso unangenehm ist es, wenn man von jemandem sprichwörtlich durchkhachlt wird, wie von Franz Lanthaler in seinem Artikel „Spuren der Vergangenheit in der Sprache“ beschrieben.

Mit der Hachl haben auch wir uns auf die Suche nach Spuren der Vergangenheit gemacht, längst Vergessenes wieder aufleben lassen und sind dabei selbst gar manches Mal ins Hecheln gekommen.

Sogar das Zählen war eine haarige Angelegenheit: Weit über 100 Eisenstifte besitzt eine Hachl für den Hoor. Video: MuseumPasseier

Wer hat eine Hachl daheim? Oder kennt Passeirer Geschichten zur Flachsverarbeitung?

Wir freuen uns auf einen Kommentar oder eine Nachricht!

Liegengebliebenes

Die Geschichte von Berta Ebner, die mehr einstecken musste, als eine Bombe an ihrem Lebensende.

Das Puppenhaus der Berta Ebner fehlt, doch der Inhalt ist noch da. Viele werden wehmütig, wenn sie sich für die Zukunft eine Kohlstatt ohne Doktorhaus vorstellen müssen. Foto: MuseumPasseier.

Die Geschichte von Berta Ebner, die mehr einzustecken hatte, als eine Bombe an ihrem Lebensende.

Von Judith Schwarz

Die Tage nach Neujahr sind eigentlich Tage für Liegengebliebenes. Früher galt nämlich: Man kann sich “zwischen den Jahren” bis Dreikönig Zeit lassen für Dinge, die man im alten Jahr erledigen wollte. Für diesen Blogartikel über Berta Ebner, den ich vorhatte 2022 zu schreiben, ist der Zug also noch nicht abgefahren. Stay tuned!, sag ich mir seit Silvester, diese liegengebliebenen Zeilen dürfen getrost jetzt erst erscheinen.

Es begann im nunmehr vorjährigen Sommer. Ich hörte von der Historikerin Monika Mader zum ersten Mal von “Le strage di Bologna”, dem Anschlag von 1980 am Zugbahnhof von Bologna. In einem abgestellten Koffer im Wartesaal war eine Zeitbombe explodiert. Und ich hörte zum ersten Mal, dass auch eine ledige Passeirerin an jenem 2. August um 10:25 Uhr auf einen Zug gewartet hatte. Um inmitten der Explosion, die vermutlich Neofaschisten zu verantworten hatten, zu sterben.

Sollte ich über diese Frau schreiben? Berta Ebner war zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Ihr Leben möglicherweise bis zu jenem 2. August 1980 friedlich und unauffällig verlaufen. Ihre Eltern und Geschwister nicht mehr am Leben, ihr Nachlass nach über 40 Jahren höchstwahrscheinlich verschollen.

Trotzdem begann ich zu suchen: Warum war Berta Ebner, die Tochter des Gemeindearztes von St. Leonhard, an jenem Tag in Bologna gewesen? Wer war diese Arztfamilie, die in einer Jugendstil-Villa im Dorf gelebt hatte? Können sich die älteren Passeirer*innen noch an die “explodierte” Arzttochter erinnern?

Das 120 Jahre alte Doktorhaus der Familie Ebner mit südseitigem Balkon, zierlichen Holzbögen und filigranem Gusseisengeländer ist im Passeier ein einmaliges Beispiel für den Architekturstil der Belle Époque. Foto: Monika Mader.

Berta Ebner war so unauffällig, dass es auffällig ist. In den Zeitungsberichten zum Bomben-Attentat finden sich immer wieder dieselben Informationen: Die Verstorbene aus St. Leonhard in Passeier war 50 Jahre alt, ledig, Hausfrau, führte ein zurückgezogenes Leben, pflegte ihre 84-jährige Mutter, war zufällig auf Italienreise gewesen. Ihr Passfoto taucht auf einigen Websites auf, welche die Erinnerung an die 85 Todesopfer des Anschlages wachhalten wollen und dazu jährlich am 2. August Gedenk-Aktionen starten.

Im Sommer 2022 wurden symbolische Koffer als Mahnrufe zur Erinnerung an das Bombenattentat von 1980 verschickt. Da Berta Ebner ledig verstorben war, strandete “ihr” Koffer in der Gemeinde St. Leonhard in Passeier. Und wurde zum Weckruf für Recherchen für das MuseumPasseier. Foto: Fabian Pfeifer.

Um zu erinnern, muss man wissen. Je weniger Kenntnis wir über Berta Ebner haben, umso schneller wird ihr Leben ein leeres Blatt Papier werden. Das Schwarz-Weiß-Foto von Berta bunt zu bemalen und in einem weiß gestrichenen Koffer von Bologna nach Passeier zu schicken, wird das nur bedingt verhindern. So dachte ich, als ich im Sommer von der jüngsten Erinnerungs-Aktion “A destino” hörte. Nun, ein halbes Jahr später, zeigt sich: Der symbolische Koffer hat nicht nur still vor sich hin gemahnt. Er ist zum Auslöser geworden, um weitere Spuren zu Berta Ebner zu suchen.

Wo sucht man am besten nach Ebners? Natürlich in Zeitungen. Und tatsächlich taucht Berta Ebner bereits vor ihrem tragischen Tod in Bologna 1980 in einem Bericht in den Dolomiten auf, nämlich 1958 in Sorrent bei Neapel. Als 28-jährige Frau hatte sie dort – aus welchen Gründen auch immer – ihr Gedächtnis verloren! Laut Zeitungsnachricht war sie verwirrt, aber unverletzt – und man fand weder bei der Polizei noch im Krankenhaus Näheres heraus: “Mutter und Schwester kamen nach Neapel, doch konnte sich Berta Ebner an sie nicht ‘erinnern’ und auch jegliches Zureden war umsonst. Sie tat, als ob Mutter und Schwester ihr vollkommen unbekannte Leute wären.” Also “[…] kehrten Mutter und Schwester mit Berta nach Sankt Leonhard zurück und die Aerzte hoffen, daß das arme Mädchen in ihrer gewohnten Umgebung die Erinnerungsgabe wieder erhalten werde.”

Berta mit weißer Strickjacke und ernstem Gesicht im Kreis ihrer Familie. Mit 28 Jahren erleidet sie in Süditalien einen Gedächtnisverlust, das Foto könnte kurz vor oder nach dieser Zeit entstanden sein. Aus: Nachlass der Familie Ebner, Foto: MuseumPasseier, Fotograf: unbekannt.

Ein ruhiges und unauffälliges Leben? Davon bekommt man keine Amnesie. Eher von traumatischen Erlebnissen, von Unfällen, Stress oder Schock. Wir wissen nicht, ob oder wann Bertas Erinnerungen zurückgekehrt sind. Oder wie in der Passeirer Arztfamilie mit dem Gedächtnisverlust umgegangen wurde. Und vor allem was ihn ausgelöst hat. Auch wenn der Zeitungsbericht dazu schweigt, in einem Dorf wird immer geredet. “Berta hat studiert gehabt und hatte irgendwann ein Kind, das haben ihr die Eltern aber genommen, weil es ein “Italienerkind” war. Man hat nie gehört, ob Mädchen oder Bub und wo das Kind überhaupt ist", erzählen ehemalige Nachbarn der Ebners.

Möglich wär es schon. Dass Bertas Amnesie in Süditalien eine Schockreaktion auf ein Ereignis war, das mit ihrer Schwangerschaft oder mit der Wegnahme ihres Babys zu tun hatte. Für die Einheimischen ist klar: “Man hat ihr das Kind genommen, und dann ist die Berta übergeschnappt. Da hat es dann Probleme gegeben, dass sie zum Beispiel im Unterrock umhergegangen ist und so.”

Umgekehrt wäre es auch denkbar. Zumindest solange wir keine Angaben zum Geburtsdatum des Kindes haben (im Grunde haben wir nicht mal gesicherte Angaben zur Existenz des Kindes). Was, wenn Berta erst in Folge ihres Blackouts “Probleme” gemacht hat und eines dieser Probleme die Schwangerschaft war? Die Geburt des Kindes, irgendwo auswärts, soll in den 60er Jahren gewesen sein, als Berta rund 30 Jahre alt war, glauben Leute im Dorf zu wissen. Ganz genau können sie ihre Erinnerungen allerdings auch nicht abrufen.

Also vielleicht doch Nachkommen! Das (vermutete) Kind könnte heute zwischen 60 Jahre alt und älter sein und irgendwo in Italien leben. Berta soll gerne Italienreisen unternommen haben, wird in den Zeitungsberichten zu ihrem Tod betont. Was, wenn diese Reisen in irgendeiner Weise mit ihrem Kind zusammenhingen? Was, wenn das “Italienerkind” der Grund gewesen ist, warum Berta am 2. August 1980 am Bahnhof in Bologna auf einen Zug gewartet hat?

Im Dorf wurde gemunkelt. “Die Leute haben immer spekuliert, dass Bertas Bruder das Kind nach Deutschland mitgenommen hat”. Aber Bertas älterer Bruder Romed (1923–2011), zum Zeitpunkt der Amnesie bereits Arzt wie sein Vater, heiratete eine Biologin und gründete vor seinem Tod eine Stiftung zur Unterstützung von Medizinstudent*innen, in die sein Vermögen floss. Von einem Kind keine Spur. Bertas jüngere Schwester Elisabeth (1933–2015) hingegen war ab 1962 verheiratet, mit einem Arzt, und hatte einen Sohn.

Und Berta als Jugendliche? Sie scheint bereits als junge Frau gegen Korsette rebelliert zu haben. Über ihre Zeit als Studentin (wahrscheinlich der Pharmazie) und das Maturajahr 1949 am wissenschaftlichen Lyzeum in Brixen ist wenig bekannt. Mit 13 Jahren war sie jedoch im 360km entfernten Bregenz in Österreich im Internat untergebracht. Die dortige staatliche Oberschule für Mädchen und das Schülerinnenheim “Marienberg” liegen in der Nähe von Heimertingen, der Heimatstadt ihrer Mutter Berta Ebner geb. Schneider (1895–1980). Berta schreibt pampige Briefe über ihre Mitschülerinnen (“zwiedere Pfotten”) und das Essen (“Fetter kann man hier auch nicht werden”). Die Internatsleitung klagt, Berta sei nicht willens, sich einzufügen.

Ein lebensfrohes Kind, wie es alle anderen sind. Das solle mit ihrer Hilfe aus Berta werden, sendet die Heimleiterin nach Passeier und fügt – wir haben das Jahr 1943 – “Heil Hitler!” hinzu. Eine schwierige Aufgabe, da Berta stets als “sehr verschlossen” beschrieben wird. Vielleicht hatte sie es bereits in ihrer Grundschulzeit in St. Leonhard schwer, Anschluss zu finden – als bürgerliche Tochter eines Arztes und einer Reichsdeutschen. Bertas Lebensfreude zu wecken scheint dem Bregenzer Internat jedenfalls nicht gelungen zu sein: Berta wechselt die Schule und schließt das Schuljahr 1943/44 an der Mädchenoberschule St. Christina in Gröden ab. Im Jahreszeugnis ist zu lesen: Verschließt sich scheu den Kameradinnen.

Das Ehepaar Ebner posiert um 1925 mit seinen Kindern Berta und Romed. Auf dem unteren Foto die selbe Szene, etwa fünf Jahre später: Die erstgeborene Berta ist inzwischen verstorben, Romed zum Schulkind gewachsen und die “nächste Berta” dazugekommen. Aus: Nachlass der Familie Ebner, Foto: MuseumPasseier, der/die Fotograf/en ist/sind unbekannt.

Bertas Distanziertheit hat vielleicht auch andere Gründe. Berta ist nämlich nicht die erste Berta, sondern die zweite. 1921 bekommen Berta Schneider und ihr Gatte Romedius Ebner ihr erstes Töchterchen Berta, zwei Jahre später den schon erwähnten Sohn Romed. Am 12. Mai 1929 feiert das achtjährige Mädchen ihre Heilige Erstkommunion, zwei Tage später stirbt sie plötzlich. “Die Berta hat auf dem Bichl oben Wasser getrunken. Und man hat immer gesagt, sie hat eine ‘Iifer’ (Fadenwurm) getrunken und ist daran gestorben. Das ist sehr schnell gegangen.” Für eine Familie, die einen Arzt im Haus hat, ist dieser Tod doppelt schwer zu schlucken. Knappe neun Monate später kommt Berta auf die Welt.

Auf dem Dachboden des Doktorhauses lagern noch die Druckplatte der Sterbebildchen für “unser liebes Kind Berta Ebner, Arztenstöchterlein” und etliche Exemplare nicht verteilter Sterbebilder. Aus: Nachlass der Familie Ebner, Foto: MuseumPasseier.

Ein 8-jähriges Kind plötzlich zu verlieren bedeutet Familienkrise. Zumal in einem bürgerlichen, konservativen Kreis, in dem man bedrückende Lebensumstände lieber unter den Teppich kehrt, als unglücklich aufzufallen. “Die Frau Doktor hat viel gefragt, aber umgekehrt hat man über sie nie etwas erfahren.” Nichtsdestotrotz, dass die “alte Ebnerin” ihren Mann und Passeier hat verlassen wollen, weiß man sich in St. Leonhard heute noch zu erzählen. Und auch, wie sie beim Ausbrechenwollen blamiert zurückruderte, als ihr Mann beim Kofferpacken half. Berta erlebt eine Mutter, die im Tal wenig beliebt und unglücklich ist. Die Frau Doktor, die hochdeutsch gesprochen hat, galt als geizig, pingelig und äußerst streng. War andererseits aber selbst in einem gestrengen, abgehobenen Milieu gefangen.

“Der Doktor Ebner ist ganz ein Angenehmer gewesen, die Leute haben ihn sehr geschätzt. Er war ruhig, ausgeglichen, sehr loyal. Schlimmer ist seine Frau gewesen, aber das könnt ihr nicht schreiben.” Berta Schneider (1895–1980) und Romedius Ebner (1886–1967) als junges Paar. Aus: Nachlass der Familie Ebner, Foto: MuseumPasseier.

Ein Leben mit ihren Eltern. Als der Bruder als Arzt Karriere in Deutschland macht und die Schwester einen Arzt heiratet und fortzieht, bleibt Berta der Part der ledigen Tochter, die sich um die alternden Eltern kümmert. Vielleicht waren ihre Italienreisen auch eine Flucht vor dem Leben im Elternhaus in St. Leonhard?

Mutter und Tochter leben sehr zurückgezogen. Erst recht nachdem 1967 Bertas Vater 81-jährig verstorben ist. Als dann im August 1980 Berta in Bologna ums Leben kommt und wenige Monate später ihre Mutter an Herzinfarkt und Lungenentzündung stirbt, bleibt das Bürgerhaus der Ebners am westlichen Ortrand von St. Leonhard leer zurück. Vier Jahrzehnte und einen Besitzerwechsel mit Renovierungsplänen später steht es nun vor dem Abriss. Im November 2022 machten Monika Mader und ich einen Hausbesuch. Und fanden in der Doktorvilla so etwas wie Berta Ebners Chance, nicht vergessen zu werden.

Von wegen verschollener Nachlass! Unmengen von Schulheften, Studiennotizen, Unibüchern. Gemälde von unbekannten Vorfahren. Zu Paketen geschnürte Briefe. Kisten voller Fotos von Urlaubsreisen. Spielsachen der verstorbenen Schwester. Arztbesteck. Praxisschilder. Traueranzeigen. Zeugnisse. Ein Röntgenbild. Ein Herbarium. Ein Kinderbett. Bertas Geschwister Romed und Liesl hatten wohl keine Verwendung für die Habseligkeiten. So sind sie über eine Zeit von über 40 Jahren liegen geblieben.

Das Liegengebliebene seinerseits wird seine Zeit brauchen. Um gesichtet, erkannt oder verkannt zu werden. Um geordnet oder durcheinander gebracht zu werden. Oder um liegen zu bleiben. Stay tuned!

Du hast weitere Informationen oder Quellen zu Berta Ebner und ihrer Familie?

Bitte lass sie nicht liegen, sondern schick sie uns oder erzähl uns davon!

Giovanni Falcone e il mare

A trent’anni dall’assassinio di Giovanni Falcone, il Museo ospita tre oggetti personali del “cacciatore di mafiosi”,

Quello che molti non sanno: Il famoso “cacciatore di mafiosi” Giovanni Falcone sognava da giovane una carriera in marina. Foto: MuseoPassiria

A trent’anni dall’assassinio di Giovanni Falcone, il “cacciatore di mafiosi”, il Museo ospita alcuni oggetti personali appartenuti al magistrato per la mostra “Eroi & Noi”. Gli oggetti sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Falcone di Palermo.

Di Josef Rohrer

Nel 1957 all’età di 18 anni Giovanni Falcone entrò all’Accademia navale di Livorno. Avrebbe potuto intraprendere una carriera nella Marina italiana. Ma poco tempo dopo abbandonò l’Accademia, iniziò gli studi di Giurisprudenza, divenne giudice istruttore e in seguito membro di un’unità speciale di giustizia contro la mafia a Palermo. Nei primi anni Ottanta mediante verifiche bancarie fu in grado di mettere in luce gli stretti collegamenti tra Cosa Nostra in Sicilia e la mafia negli Stati Uniti.

Fu ripetutamente minacciato, sia politici sia elementi dell’apparato giudiziario cercarono di ostacolare il suo lavoro. Il Pool Antimafia, del quale faceva parte oltre a Falcone tra gli altri anche Paolo Borsellino, riuscì tuttavia a indebolire la mafia giungendo a celebrare un maxiprocesso. La mafia si vendicò a modo suo: nel maggio 1992 fece esplodere una bomba sull’autostrada nei pressi di Palermo. Falcone, la moglie e tre agenti della scorta morirono nell’attentato. Due mesi più tardi nel centro di Palermo la mafia assassinò anche Borsellino e i cinque agenti che erano con lui.

La sorella di Falcone, Maria, ha istituito una Fondazione allo scopo di tenere vivo il ricordo della coraggiosa lotta di Falcone contro la mafia. Su richiesta del MuseoPassiria la Fondazione mette ora a disposizione per la sezione espositiva “Eroi & noi” il berretto bianco con la scritta “Accademia navale” indossato da Falcone a Livorno, insieme al suo tesserino di riconoscimento: entrambi gli oggetti personali risalgono all’epoca “dei sogni”, come scrive Alessandro de Lisi della Fondazione, quando Falcone poteva ancora imprimere alla sua esistenza un percorso diverso.

attraverso l’esposizione di alcuni oggetti selezionati. In mostra sono presenti tra gli altri cimeli del Dalai Lama, di Monika Hauser, fondatrice dell’organizzazione umanitaria Medica Mondiale, e del vescovo Erwin Kräutler, che nonostante le minacce di morte combatté per i diritti degli Indios in Brasile.

Tre oggetti personali del più famoso cacciatore di mafiosi della storia italiana sono ora esposti al MuseoPassiria. Foto: MuseoPassiria

La sezione “Eroi & noi” del MuseoPassiria è dedicata al tema di come vengono visti oggi eroi, star e idoli.

Der Mafiajäger und das Meer

30 Jahre nach dem Mord an Giovanni Falcone bekommen wir persönliche Objekte des berühmten Mafiajägers.

Was viele nicht wissen: Der berühmte Mafiajäger Giovanni Falcone träumte in jungen Jahren von einer Karriere bei der Marine.

30 Jahre nach dem Mord am bekanntesten Mafiajäger der italienischen Geschichte bekommt das MuseumPasseier persönliche Objekte von Giovanni Falcone. Zur Verfügung gestellt hat sie die Falcone-Stiftung in Palermo.

Von Josef Rohrer

Giovanni Falcone war 1957 als 18-Jähriger in die Marineakademie von Livorno eingetreten. Er hätte in der italienischen Marine Karriere machen können. Aber er verließ die Akademie nach kurzer Zeit, studierte Jura und wurde Untersuchungsrichter in Trapani und später Mitglied einer Sondereinheit der Justiz gegen die Mafia in Palermo. In den frühen 1980ern legte er über die Auswertung von Banküberweisungen enge Verbindungen zwischen der Cosa Nostra in Sizilien und der Mafia in den USA offen.

Er erhielt häufig Drohungen. Politiker und auch Teile des Justizapparates versuchten, ihn in seiner Arbeit zu behindern. Dennoch gelang dem sogenannten Pool Antimafia, dem neben Falcone unter anderem auch Paolo Borsellino angehörte, mit einem großen Prozess eine Schwächung der Mafia. Sie rächte sich auf ihre Weise: Im Mai 1992 explodierte auf der Autobahn bei Palermo eine Bombe. Falcone, seine Frau und drei Leibwächter starben. Zwei Monate später ermordete die Mafia mitten in Palermo auch Borsellino und fünf seiner Begleiter.

Falcones Schwester Maria gründete eine Stiftung. Die Erinnerung an Falcones mutigen Kampf gegen die Mafia sollte wachgehalten werden. Auf Anfrage des MuseumPasseier stellte die Stiftung für die Ausstellung „Helden & Wir“ jetzt die weiße Kappe mit der Aufschrift „Accademia navale“ zur Verfügung, die Falcone in Livorno getragen hatte, sowie seine Kennkarte: Persönliche Objekte aus einer Zeit „der Träume“, wie Alessandro de Lisi von der Stiftung schreibt, als Falcone seinem Leben noch eine andere Richtung hätte geben können.

“Die ausgewählten Objekte für das MuseumPasseier sind drei Zeugnisse einer andauernden Leidenschaft für das Meer, einer Ära der Träume und einer grundlegenden Zeit der Ausbildung dieses heute historisch berühmten Richters Giovanni Falcone”, schreibt die Stiftung Falcone. Foto: MuseumPasseier

Die Ausstellung „Helden & Wir“ handelt davon, wie Held*innen, Stars und Vorbilder heute gesehen werden.

Einen Schlern, bitte!

Über eine schrecklich große Familie.

Fotos: MuseumPasseier

Über eine schrecklich große Familie.

Von MuseumPasseier

Seit 1920 gibt es die Zeitschrift DER SCHLERN. Anfangs halbmonatlich, später monatlich erschien sie und erscheint sie immer noch. Der passionierte Sammler Florian Pichler aus Meran hat dem MuseumPasseier die Hefte von 1920 bis 1997 geschenkt, das sind *Trommelwirbel* 812 Ausgaben!

Wie kommt ein 3,40m hoher Berg an Zeitschriften zustande? Irgendwann in den 1970er Jahren hat sich Pichler zum Ziel gesetzt, alle Schlern-Ausgaben aufzuspüren und zu erwerben. Der Knackpunkt: Mit dieser Idee war er damals nicht alleine, es gab einen regelrechten Sammelboom in ganz Tirol und dementsprechend begehrt waren vor allem die 50 Jahre alten Ausgaben.

Zeitschriften als Sammlerstücke – wir dachten, das funktioniere nur bei coolen Comics. Tatsächlich aber wurden die biederen heimatkundlichen Hefte mit dem Erkennungszeichen der Schlernsilhouette in Sammlerkreisen verkauft und getauscht wie heute Pokémon-Karten. Mit anderen Sammler*innen war man per Post in Kontakt, man bedenke die Zeiten: Sobald man die eigene Liste mit den „Fehlschlernen“ und „Doppelschlernen“ per Brief geschickt und eine positive Antwort, ebenfalls per Brief, erhalten hatte, wechselten die Exemplare – gut verpackt und frankiert – die Haushalte.

Was fehlt, was ist doppelt? Der Sammler Florian Pichler hatte irgendwann alle Nummern auf seiner Liste durchgestrichen, heute befinden sich seine 812 Ausgaben der Zeitschrift „DER SCHLERN“ im MuseumPasseier. Foto: MuseumPasseier

Was man nicht im Tausch bekam, wurde anders aufgespürt. Es waren entweder glückliche Einzeltreffer aus Privathaushalten, oder – sehr begehrt – mehrere Ausgaben in Bibliotheken. So hat Florian Pichler einige Exemplare von ehemaligen Meraner Hotelbesitzer*innen erworben, die ihren Betrieb geschlossen und in Folge auch ihre Gästebibliothek verkauft haben.

Einige Vorbesitzer*innen hängen an ihren Heften. Nicht nur emotional, sondern wortwörtlich. Als Buchbesitzerkarte, meist ein Holzdruck, kleben in einigen Ausgaben sogenannte Ex-Libris auf der ersten Innenseite, so etwa von Bruno Pokorny (1941-2014). Das Ex-Libris “DÖS G`HEART MIR” von Sammler Florian Pichler ist natürlich auch immer wieder zu finden, schon allein der Ordnung halber.

Ordentlich ist auch, was danach kam: Aus 12 mach 1. Die meisten Sammler*innen ließen, sobald sie alle zwölf Hefte eines Jahrganges beisammen hatten, diese als Buch binden. Pichlers Reihe besteht aus 71 dicken Bänden in hellem Leinen. Wer jetzt nachrechnet: Die Jahrgänge von 1920 bis 1997 ergeben 78 Bände, und nicht 71. Die fehlenden sieben Bände sind die Jahrgänge 1939 bis 1945. In diesen Jahren des Nationalsozialismus war anfangs DER SCHLERN in DER SCILIAR umbenannt und danach das Erscheinen der Zeitschrift verboten und der Druck eingestellt worden. Erst 1946 erließ die alliierte Verwaltung wieder eine Druckerlaubnis.

Und was macht man, wenn man alle Hefte beisammen und gebunden hat? Dann, so erzählt Florian Pichler, habe er ein Fest mit befreundeten Schlernsammler*innen gefeiert. Irgendwie erfreute er sich nämlich nicht nur an der Gesamtheit der Schlernhefte als sogenannte „Schlernfamilie“, sondern er hatte auch die dazugehörigen Sammler*innen ins Herz geschlossen.

Du brauchst ein PDF eines Schlern-Artikels? Schreib uns!

Süßsaure Geschichten

Wir haben in das Thema Apfel gebissen.

Streuobstwiese mit Apfelbäumen beim Weiherhof in Breiteben, Gemeinde St. Martin in Passeier. Foto: Judith Schwarz für MuseumPasseier

Wir haben in das Thema Apfel gebissen.

Von MuseumPasseier

“Irgendwann werden die alten Apfelbäume verschwunden sein!”: Diese Aussage von Adolf Höllrigl, der im Museum zu einem Interview über Zullen geladen war, brachte uns zum Nachdenken. Denn bei alten Dingen, die verschwinden, hören und schauen Museen ja meist genauer hin. Allerdings können wir die noch erhaltenen Passeirer Streuobstwiesen mit den knorrigen Bäumen nicht museumsgerecht im Depot konservieren. Doch wir können sie fotografieren und für deren Erhalt sensibilisieren. Oder auch anregen, wieder vermehrt alte Sorten als Hochstämme zu pflanzen.

Also haben wir in das süß-saure Thema Apfel gebissen. Süß, weil es spannend und wertvoll ist. Sauer, weil es keine Passeirer Literatur oder Erhebung dazu gibt. Um die geschichtliche und heutige Situation der Apfelbäume in Passeier zum Museumsthema zu machen, haben wir der Volkshochschule Südtirol einen Vortrag vorgeschlagen. Und uns gemeinsam mit den Referenten Adolf Höllrigl und Wolfgang Drahorad auf die Suche nach historischen und gegenwärtigen Passeirer Äpfeln gemacht.

Wie viel Apfelgeschichte gibt die Passeirer Geschichte her? Dass es keine umfassende Dokumentation werden konnte, war klar. Aber auch einige kleine Apfelschnitz können reichen, um auf den Geschmack zu kommen. Apfelbäume gehörten einst zu fast jeder Hofstelle oder jedem Pfarrhaus – dennoch schweigen die älteren Quellen zu Apfelsorten und Apfelanbau in Passeier. Vereinzelt findet man in Verfachbüchern allgemeine Erwähnungen wie Baumgarten, Obis anngerle usw. Und höchstens fallen einem noch die Passeirer Kraxenträger ein, die verschiedene Obstsorten transportierten und verkauften. Allerdings hat von denen natürlich keiner Buch geführt.

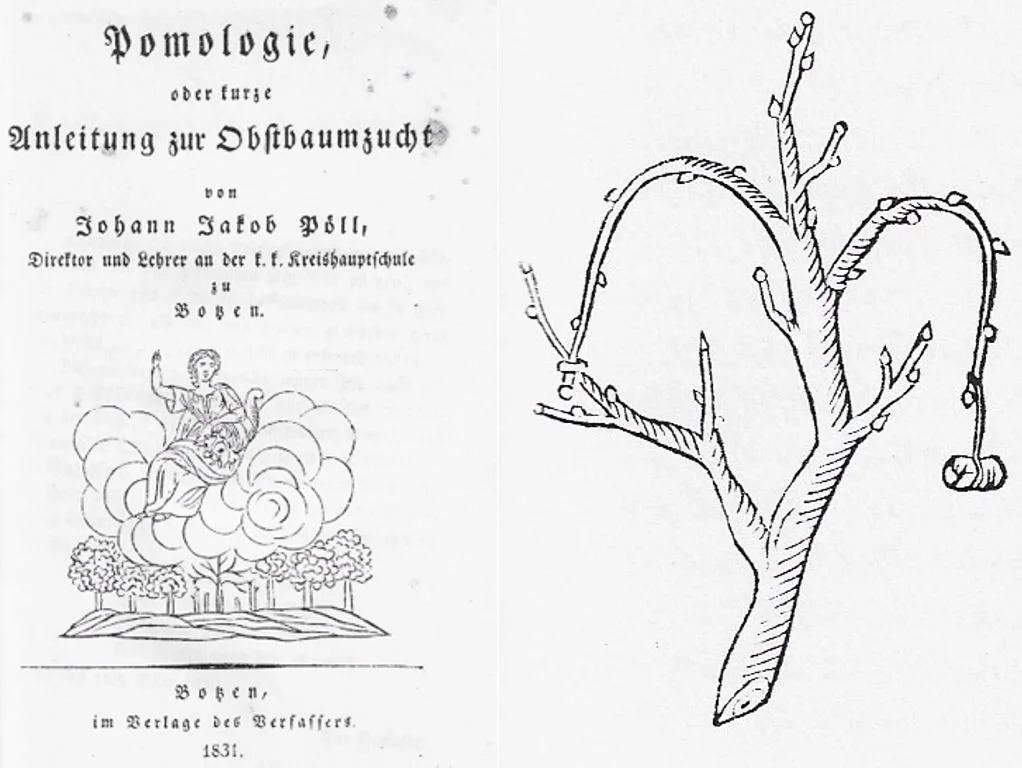

Interessant wird es in den 1830er Jahren: Johann Jakob Pöll (1781–1848) war ein vom Pöllhof in Ulfas gebürtiger Priester, der alle möglichen Dinge auf die Beine stellte: Als Lehrer und Direktor an einer Stadtschule in Bozen gründete er eine Bibliothek, errichtete eine Industrieschule für Mädchen, unterrichtete Taubstumme, sammelte Münzen und züchtete Obstbäume. Seine apfelkundlichen Beobachtungen hielt er in Texten und Zeichnungen fest und gab dazu 1831 im Eigenverlag ein Buch zur Pomologie mit zahlreichen Holzschnitten heraus. Es gilt heute als das früheste Südtiroler Buch über Obstbaumzucht. Dass es keine Passeirer Apfel-Literatur gibt, ist also zu revidieren: Ein Passeirer hat literarisch Obstbaugeschichte geschrieben!

Titelblatt und Innenseite der frühesten Südtiroler Publikation über Obstbaumzucht, geschrieben von Johann Jakob Pöll aus Ulfas in Moos in Passeier. © tessmann.it

Was bedeutete Pölls Pomologie-Buch für Passeier? 33 Jahre nach Erscheinen von Pölls “Anleitung zur Obstbaumzucht” und damit auch lange nach Pölls Tod, kam es in St. Martin zur ersten landwirtschaftlichen Vereinsversammlung. Zum Obmann gewählt wurde der Dorfarzt Johann Hillebrand (1812–1886) und unter den ersten gefassten Beschlüssen findet sich auch „die Hebung der Obstzucht“. Was dieser Beschluss in der Obstbaumszene bewirkt hat, konnten wir nicht feststellen.

1924 dann ein Highlight in Bezug auf die Passeirer Obstgeschichte: Im Frühjahr hatte die landwirtschaftliche Bezirksgenossenschaft in St. Leonhard einen Obstbaukurs organisiert, im Herbst wurde dann sozusagen geerntet. Im Speisesaal des “Passeirerhof” fand eine viertägige Obstsortenschau samt Vorträgen mit Begehungen statt. An dieser ersten Sortenschau haben 32 Obstzüchter aus Passeier teilgenommen, die insgesamt – man lese und staune – 48 Apfelsorten präsentierten.

Das Erinnerungsfoto zum Obstbaukurs in St. Leonhard stammt aus der Sammlung Alfons Schenk, der Fotograf ist unbekannt. © MuseumPasseier

48 Apfelsorten aus Passeier, die wären heute nicht auffindbar. Die Schau, die in den lokalen Zeitungen besonders erwähnt wird, war zur damaligen Zeit eine Besonderheit. Der Schreiber der Bozner Nachrichten beendet den Artikel mit dem Aufruf: „Andere Täler, nehmt euch ein Beispiel!“ Unter den Ausstellern waren unter anderem (aus St. Martin) der Kaufmann Alfons Schenk, (aus St. Leonhard) der Kaufmann Johann Delucca, Anton Fauner von Happerg, Leonhard Kofler von Unterzögg, Franz Hofer von Wiedersicht-Felsenegg, Josef Bacher vom Straußengütl, der Pfarrwidum, Josef Halbeisen vom Krustnerhof, Josef Gufler von Buchenegg, (aus Moos) Josef Pamer von Magfeld, der Platterwirt Johann Hofer, Georg Öttl von Obermagfeld, Josef Raffl aus Stuls.

In dieser Zeit überrascht auch außerhalb des Tales ein Passeirer als Fachmann: Rudolf Schiefer (1880-1970) aus St. Leonhard. Kurioserweise schaffte er es als lediger Bub, der nach dem frühen Tod seiner Mutter in armen Verhältnissen und auf verschiedenen Höfen aufgewachsen war, an die renommierte Landwirtschaftsschule San Michele all`Adige, die zu der Zeit hauptsächlich Gutsbesitzern- und Adelssöhnen vorbehalten war. Ab 1908 war er selbst als Lehrer an der Schule tätig und forschte über landwirtschaftliche Anbaumethoden – für Obst und vor allem für Reben. Nebenbei war er ständig als Wanderlehrer auf Achse und auch viel im Passeier unterwegs. Älteren Generationen ist er noch als „der alte Schiefer“ oder „Schnitzer Ruudl“ bekannt.

Schiefer Rudolf (im hellen Mantel) mit seinen Schülern des Rebveredlungskurses und Lehrerkollegen im Weininstitut San Michele (ca. 1930). Foto: Sonja Schiefer

Und wer sticht unter den frühen kommerziellen Passeirer Apfelbauern hervor? Ein jüngeres Beispiel für einen Passeirer, der immer wieder in Zusammenhang mit Obstbau auftaucht, ist Anton Fauner (1875–1955), Bauer auf Happerg in St. Leonhard. 1905 verpachtete er dem k.k. Arär, also dem Staat, 799 m² Ackergrund zur Anlage und zum Betrieb einer Baumschule. Unter seinen Unterlagen, die die Familie verwahrt, finden sich noch Aufzeichnungen, ein Arbeitsbüchl und auch Schreiben der C.A.F.A. (Cooperativa Anonima Frutticoltori Alto-Atesini Merano), die 1933 gegründet worden war und der im Laufe der Zeit etliche Passeirer Bauern wie Anton Fauner beigetreten waren. Sein Enkel Reiner Fauner erinnert sich noch an den Pflanzgarten und die Äpfel seiner Kindheit:

Zu Hause hatten wir jeden Tag Kompott. Aber den hatten wir auch gerne. Strudel hat die Mutter viel gemacht, da nahm sie hauptsächlich die Kanada und auch für den Kompott. Bratäpfel und Most hat es auch gegeben.

Zur Pause in der Schule hatten wir immer einen Apfel mit. Ich hab selbst oft gestaunt, weil die Äpfel haben wir nie genug mitgetragen in die Schule, denn alle wollten mit uns ihr Pausenbrot mit den Äpfeln tauschen. Die einen waren um die Äpfel froh und wir hatten ihre Brote gerne.

Wir haben als Kinder immer gepflückt. Wir sind am Morgen pflücken gegangen anstelle des Kirchengangs vor der Schule, haben eine Stunde gepflückt, sind dann Schule gegangen, nach Hause zum Mittagessen, dann ist wieder gepflückt worden. Wir waren nur alleine als Kinder. Wir hätten auch lieber etwas anderes getan, konnten aber auch nichts andres tun, denn diese Arbeit war zu verrichten.

Den Arbeitsschritt, wie das Auszupfen, wie man es heute im Frühjahr macht, gab es damals nicht. Im Herbst wurde gepflückt, im Sommer manchmal gespritzt. Der Vater hat Schläuche angerichtet, die wir nachziehen mussten. Er hat es so angerichtet, dass oberhalb des Hauses eine Rease (Wasserteich) war. Da hat er das Spritzen angerichtet, also eine Pumpe und mit den Leitungen zum Herumleiten.

Anton Fauner (1875–1955), Bauer auf Happerg in St. Leonhard, inmitten seiner Obstbäume. Foto: Gregor Fauner

Im undatierten Arbeitsbüchl erwähnt Anton Fauer (1875–1955), auch Arbeiten an den Obstbäumen. Der Kalender befindet sich im Besitz der Familie Ingo Fauner. Foto: MuseumPasseier

Alte Sorten hatten wir hauptsächlich Goldparmän und Kalterer. Die Sortennamen haben wir alle gekannt. Edelrote sind vor dem Haus zwei, drei Bäume gestanden, einige ziemlich große und ein paar Kanada auch. Die Boscoop waren gute, ein bisschen säuerlich aber eher spätere. Zum Kompott machen sind sie supergut gewesen. Von den Grafensteinern hatten wir auch zwei Bäume.

Der Vater wollte das Geschäft mit den Äpfeln groß aufziehen, doch einige Jahre waren die Äpfel fast gar nichts wert. Er hat zu uns gesagt, dass er uns für die Arbeit mit den Äpfeln keinen Lohn geben kann, gescheiter sollen wir einer Arbeit nachgehen. Er hat dann entschieden, dass er den Anger planieren will und hat fast alle Apfelbäume herausgeschnitten, dann kam die Firma Peer von Latsch und hat alles angeebnet.

Der Ëpflpåtsch, das sind die ausgepressten Äpfel, der kam erst später auf, den hat man bei der C.A.F.A. oder beim Zipperle gekauft, um das Vieh zu füttern: Äpfel aufschneiden und dann pressen und was davon übrigblieb, war der „Ëpflpåtsch“. Den hat dann das Rindvieh als Futter bekommen.

Und der „Ëpflpåtsch“ ist dann meinem Vater und meinem Bruder Gernot zum Verhängnis geworden. Und auch nur weil kein Mensch eine Ahnung gehabt hat, denn auf dem Apfelsilo drauf ist die Gebläsehechsel gestanden, lässt man die an, ist die Luft sauber. Das war dann eben auch der Zufall, dass der Schneider Albert eine Ladung „Ëpflpåtsch“ gebracht hat und er gesagt hat, dass er nochmal kommen wird und hat die Luke offenlassen. Er wollte dann erst wieder am nächsten Tag kommen. Wenn die Luke zu gewesen wäre, wäre mein Bruder erstens nicht runtergesprungen und mein Vater nach um ihn zu retten, und zweitens hätten sich nicht diese Gase gebildet. Das sind eben immer diese Zufälle.

Ich war nicht zu Hause, ich glaube ich war im Dorf, da war ein Markt. Mich hat „der Spitaler“ angesprochen. Ich solle nach Hause gehen, zu Hause ist etwas passiert. Ich habe gefragt was los ist, er sagte „Einer ist in den Silo gefallen“ und ich hab kaltschnäuzig zur Antwort gegeben: „Dann wird er wohl wieder raufgehen!“. Als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich schon gesehen, was passiert ist. Bis die Feuerwehr mit Atemschutzgeräten gekommen ist, hat es zu lange gedauert. Fünf bis zehn Minuten hat man Zeit, sonst ist das Hirn kaputt. Zu leiden haben sie nicht gehabt, das geht schnell. Der Silo ist auch falsch gebaut gewesen. Er ist 6 Meter tief gewesen und ohne Luftloch. Danach haben sie dann, wenn neue Apfelsilos gebaut worden sind, überall Luftlöcher eingebaut.

Wir danken Reiner Fauner fürs Erzählen seiner Familiengeschichten, in denen Äpfel gute und auch traurige Rollen spielen. Gerne veröffentlichen wir hier weitere Passeirer Apfelgeschichten, schreib deine einfach in die Kommentare oder schick eine Mail an info@museum.passeier.it

Eine moderne Chronik

Je mehr mitmachen, desto mehr entsteht!

© design.buero

Je mehr mitmachen, desto mehr entsteht.

Von MuseumPasseier

Was wäre, wenn ein Dorf eine Chronik plant, die alle Buchseiten und Gemeindegrenzen sprengt? An der nicht nur der Dorfchronist, ein Lehrer, ein Archäologe und eine Studentin arbeiten, sondern ALLE, die etwas zu erzählen oder zu zeigen haben? Wenn diese offene Chronik im digitalen Raum ständig wachsen würde, weil jede*r darin ergänzen, verbessern, verknüpfen, recherchieren, stöbern und spielen kann?

Wir freuen uns, Teil so einer Chronik zu sein, die derzeit mit Bildungsausschuss und Gemeinde St. Martin in Passeier entsteht. Wer sich dafür interessiert, kann gerne zu den offenen Chronik-Workshops in die lese.werk.statt St. Martin vorbeikommen.

Was die Hände wissen

In einem Masterlehrgang den Blick schärfen und öffnen für alte Räume, Materialien, Arbeitstechniken.

In einem Masterlehrgang den Blick schärfen und öffnen für alte Räume, Materialien, Arbeitstechniken.

Von MuseumPasseier

„Unterschiedliche Menschen, Materialien und Handwerke treffen und verknüpfen sich um Neues zu schaffen”, so beschreibt eine Absolventin des Masterlehrganges „Konzeptuelle Denkmalpflege“ die Ausbildung, die Hand, Kopf und Herz vereinen will. Der länderübergreifende Studiengang ist berufsbegleitend, für Menschen mit oder ohne Matura, dauert fünf Semester und läuft über die Donau-Universität Krems (A).

Schwerpunkt des Studiums ist das Praktisch-Gestalterische: Sich nachhaltig, einfühlsam und fachgerecht mit historischer Bausubstanz und handwerklichem Kulturerbe auseinandersetzen sowie Wahrnehmung, Wissen und Wirkungen in Bezug auf Materialien, Formen und handwerkliche Techniken untersuchen.

Start des Studienganges ist Winter 2022/23, die Unterrichtsorte sind die Stiftung Pro Kloster St. Johann in Müstair (CH), die BASIS Vinschgau in Schlanders und – neu seit 2022 – auch das MuseumPasseier. Zudem ist seit heuer das Landesdenkmalamt der Autonomen Provinz Bozen Südtirol offizieller Kooperationspartner.

Die Studienplätze sind auf maximal 14 Personen begrenzt. Die Webseite www.vereinkonzeptuelledenkmalpflege.it bietet einen guten Einblick in das Tun der Studierenden sowie den Kontakt für Fragen und Bewerbungsgespräche.

Andenken an die lieben Verstorbenen

Zur Geschichte der Sterbebilder.

Zur Geschichte der Sterbebilder

Von Elisa Pfitscher