Unser Blog

-

Schwerpunkte, denen wir uns ausführlich widmen: Ziegen, Helden, Dialekt, Kunstraub… Und hin und wieder Andreas Hofer. Weiter zur Kategorie themenkonzentriert.

-

Wer ist die Frau auf dem Porträt und was steht in der alten Urkunde? Alles, was uns keine Ruhe lässt. Oder wir für euch finden sollen. Diese Artikel gehören zur Kategorie nachgeforscht.

-

Über neue Objekte, die ins Museum finden und alt sind. Und über alte Objekte, die schon lang im Museum lagern, und neu entdeckt werden. Die gesammelten Artikel der Kategorie aufgesammelt.

-

Was grad im Museum passiert, was die Presse notiert, wer das Museum zitiert. Das sind die Artikel der Kategorie zwischenbemerkt.

Uffizi in Passeier

Eine fast vergessene Geschichte über Caravaggios und Botticellis in Passeier. Als Sonderausstellung.

Auch die zwei Altartafeln „Adam“ und „Eva“ von Lukas Cranach überstanden den Krieg in Passeier. Als Reproduktionen kehren sie für die Sonderausstellung UFFIZI IN PASSEIER zurück. Foto: Judith Schwarz für MuseumPasseier

Die Sonderausstellung widmet sich einer unglaublichen, aber dennoch fast vergessenen Geschichte, die zu ihrer Zeit die Deutsche Wehrmacht, Mussolinis faschistische Behörden und die US-Army mehr als bewegte. Es geht um Gemälde von unschätzbarem Wert, die während des Zweiten Weltkrieges in St. Leonhard in Passeier gelagert waren.

Von Judith Schwarz

Warum und wie kommen die Kunstwerke nach Südtirol? Warum hat man Passeier als Kunstdepot ausgewählt? Welche Meisterwerke waren darunter? Und: War es womöglich ein verschleierter Kunstraub? Ausgehend von diesen ersten Fragen rekonstruiert die Ausstellung die außergewöhnliche Episode, bei der sich Lokalgeschichte und Meisterwerke von Weltruhm verstricken.

Lokale Geschichte verstrickt sich mit wichtigen Ereignissen (und Kunstwerken) der Weltgeschichte: Die Sonderausstellung des MuseumPasseier handelt von einer unglaublichen und dennoch beinahe vergessenen Geschichte.

Foto: Ursula Ringler/ Casa Siviero, Firenze

Zeitgenössische Foto- und Filmaufnahmen versetzen die Besucher*innen ins provisorische Passeirer Kunstlager vor 70 Jahren, die gewölbten Kellerräume des Sandwirts sind hierfür die perfekte Ausstellungskulisse. Sie ähneln den Räumen des alten Gerichtsgebäudes in St. Leonhard, in denen am Ende des zweiten Weltkrieges 293 Gemälde aus den weltberühmten Uffizien und anderen Florentiner Museen rund zehn Monate lagerten.

Neben der Inszenierung des ehemaligen Kunstlagers mit Meisterwerken von Cranch bis Botticelli – drei Gemälde sind in Originalgröße reproduziert – bilden plakative grafische Elemente weitere optische Hingucker in der 150m2 großen Ausstellung.

Im Zentrum stehen jedoch die verschiedenen Perspektiven, die in drei Ausstellungsräumen mit den darin dargestellten Akteuren wechseln: Die Behörden im faschistischen Italien fordern ihre abhanden gekommenen Schätze zurück, die deutsche Militärverwaltung verteidigt ihren Kunsttransport als Rettungsaktion, die US-Army unterstreicht ihre professionelle Arbeit bei der erfolgreichen Rückführung der Meisterwerke nach Florenz.

Die Ausstellung nutzt drei Räume für drei verschiedene Perspektiven: In einem steht das frisch verheiratete Ehepaar Josef und Ursula Ringler im Zentrum. Er beaufsichtigt die Kunstwerke als Denkmalschutzbeauftragter, sie ist für die Fotodokumentation zuständig. Bildnachweis: Christof Ringler, Wien

Der amerikanische Kunstschutzoffizier Deane Keller (li.) mit seinem Chauffeur und Fotograf Charles Bernholz an einer Kehre zum Jaufenpass. Foto: Frederick Hartt. Fotonachweis: Eric Bernholz, New York

Anhand von Auszügen aus Akten, Briefen und Tagebüchern nähern sich die Ausstellungsmacher*innen den damals beteiligten Personen an – inszenierte Schreibtische mit offizieller und privater Korrespondenz legen Augenmerk auf die zu bewältigenden Schwierigkeiten, die besonderen Erlebnisse und die unvorstellbare Verantwortung im Umgang mit den Kunstwerken von Weltruhm.

UFFIZI IN PASSEIER handelt von einem provisorischen Kunstdepot in St. Leonhard, in dem vor über 70 Jahren Meisterwerke im Wert von etlichen Millionen gelagert waren. In vielen zeitgenössischen Dokumenten klingt die eine große Sorge durch: Werden die Kunstwerke erhalten bleiben? Fotonachweis: National Archives, Washington

So werden in der dreisprachig gehaltenen Ausstellung dank dieser Rahmengeschichten auch andere Fragen in den Mittelpunkt gerückt: Was bedeutet Krieg für Kunstwerke? Wer kümmert sich in Kriegszeiten um Kunst? Wem gehört Weltkulturerbe?

„Kinder und Greise und einmal sogar eine Kuhherde schauten zu, wie da die höchste Kunst enthüllt wurde!“, so berichtet eine Zeitzeugin über die Ankunft der Florentiner Meisterwerke vor dem alten Gerichtsgebäude (heute Forststation) in St. Leonhard in Passeier. Foto: Ursula Ringler. Fotonachweis: British School at Rome

Chronologie der Ereignisse

07/43

Die Alliierten landen auf Sizilien. Italien befürchtet einen Luftkrieg und leert seine Museen.

Die Kunstschätze von Florenz werden in Kirchen, Schlössern und Villen der Umgebung gebunkert.

06/44

Die Front steht südlich von Florenz.

Die faschistische Regierung will die Kunstwerke nach Norden verlagern, aber das Risiko ist ihr zu groß.

07/44

Der Krieg erreicht Florenz.

Auf Sonderbefehl der Wehrmacht räumt der Deutsche Kunstschutz die Depots. Und fährt gen Norden.

08/44

Die Alliierten besetzen die Stadt.

Die Kunstwerke erreichen Südtirol und werden in St. Leonhard in Passeier und Sand in Taufers untergebracht.

02/45

Das Kriegsende nähert sich. Der General der deutschen Wehrmacht in Italien verhandelt mit den Alliierten über einen Separatfrieden.

Italienische Partisanen helfen dem US-Geheimdienst bei der Suche nach den Kunstdepots.

05/45

Die deutsche Wehrmacht in Italien kapituliert. Amerikanische Truppen übernehmen die Verwaltung in Südtirol.

Der DEUTSCHE MILITÄRISCHE KUNSTSCHUTZ übergibt die Kunstwerke den Alliierten.

07/45

Die US-Army bringt die Kunstwerke mit dem Zug nach Florenz zurück.

Die Ausstellung “Uffizi in Passeier. Wer schützt Kunst im Krieg?” wird am Samstag, den 22.9.2018 eröffnet und ist zu den Öffnungszeiten des MuseumPasseier zugänglich.

Sonderausstellung

Uffizi in Passeier. Wer schützt Kunst im Krieg?

22. September 2018 – 31. Oktober 2019

Planungsteam

Judith Schwarz (MuseumPasseier): Ausstellungskonzept, Texte

Albert Pinggera (design.buero): Ausstellungskonzept, Design

Finanzierung

Abteilung Museen der Provinz Bozen

Gemeinden von Passeier

Wir danken

Für die Bereitstellung der Kellerräume: Tiroler Matrikelstiftung, Innsbruck

Für Fotografien und Informationen: Artothek, Weilheim / Bernholz Eric, New York / British School at Rome / Botticini Nando, Meran / Casa Rodolfo Siviero, Firenze / Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza, Padova / Consolati Stefano, Bozen / Franchi Elena, Trento / Institut für Zeitgeschichte München - Berlin / Keller William, West Newbury, Massachusetts / Manuscripts and Archives Yale University Library / Monument Men Foundation, Dallas Texas / National Archives, Washington / National Gallery of Art, Washington / Pichler Bruno, St. Leonhard / Ringler Christof, Wien / Ringler Jakob, Innsbruck / Schwazer Heinrich, Bozen / von Lingen Kerstin, Heidelberg

Für Leihgaben: Righi Karl, St. Leonhard / Schreibmaschinenmuseum Peter Mitterhofer, Partschins

Die Schildhöfe: Richtig oder falsch?

Ihr Kennzeichen sind die Türme und Mussolinis Geliebte lebte auf einem. Stimmt das wirklich?

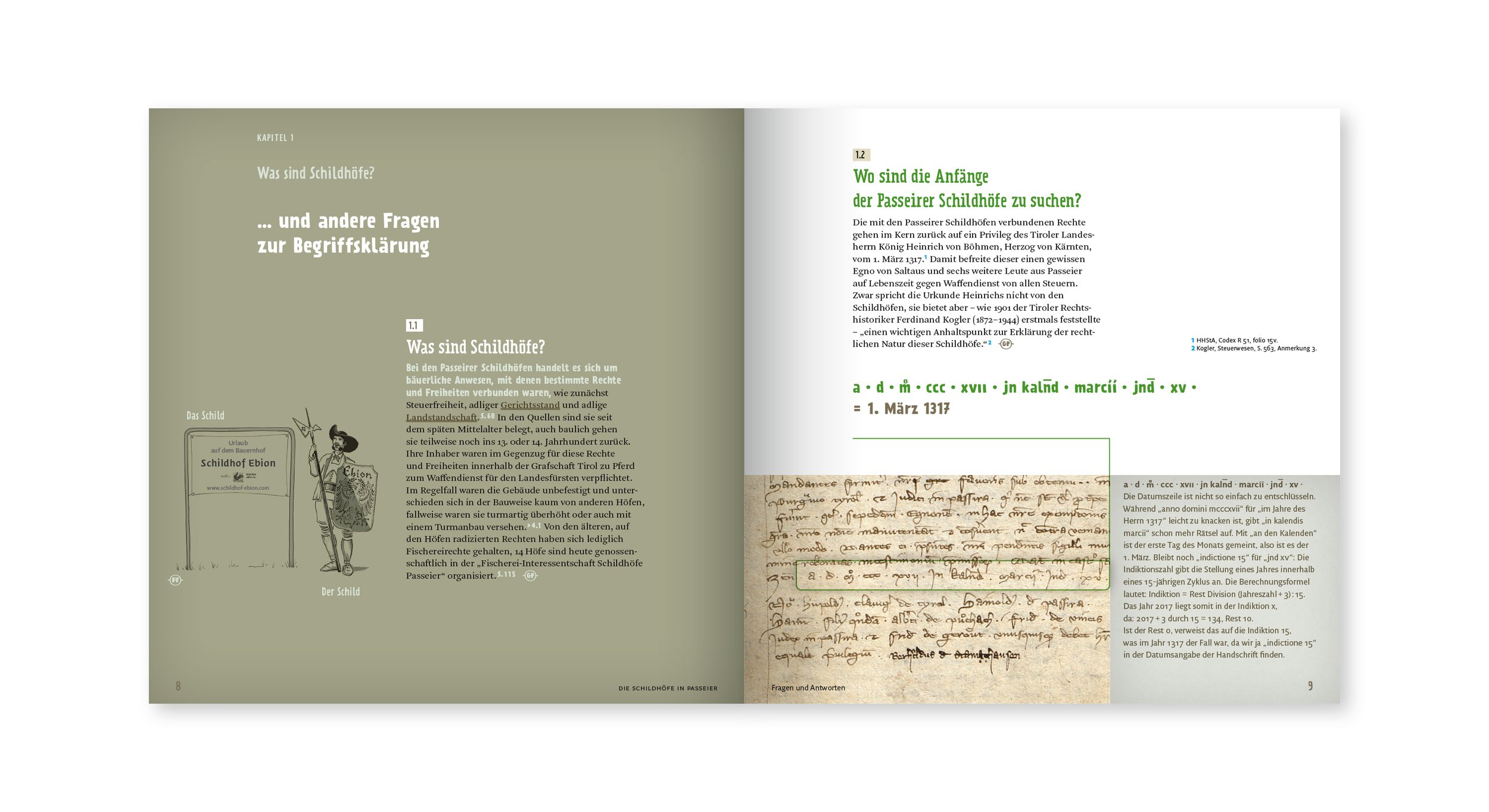

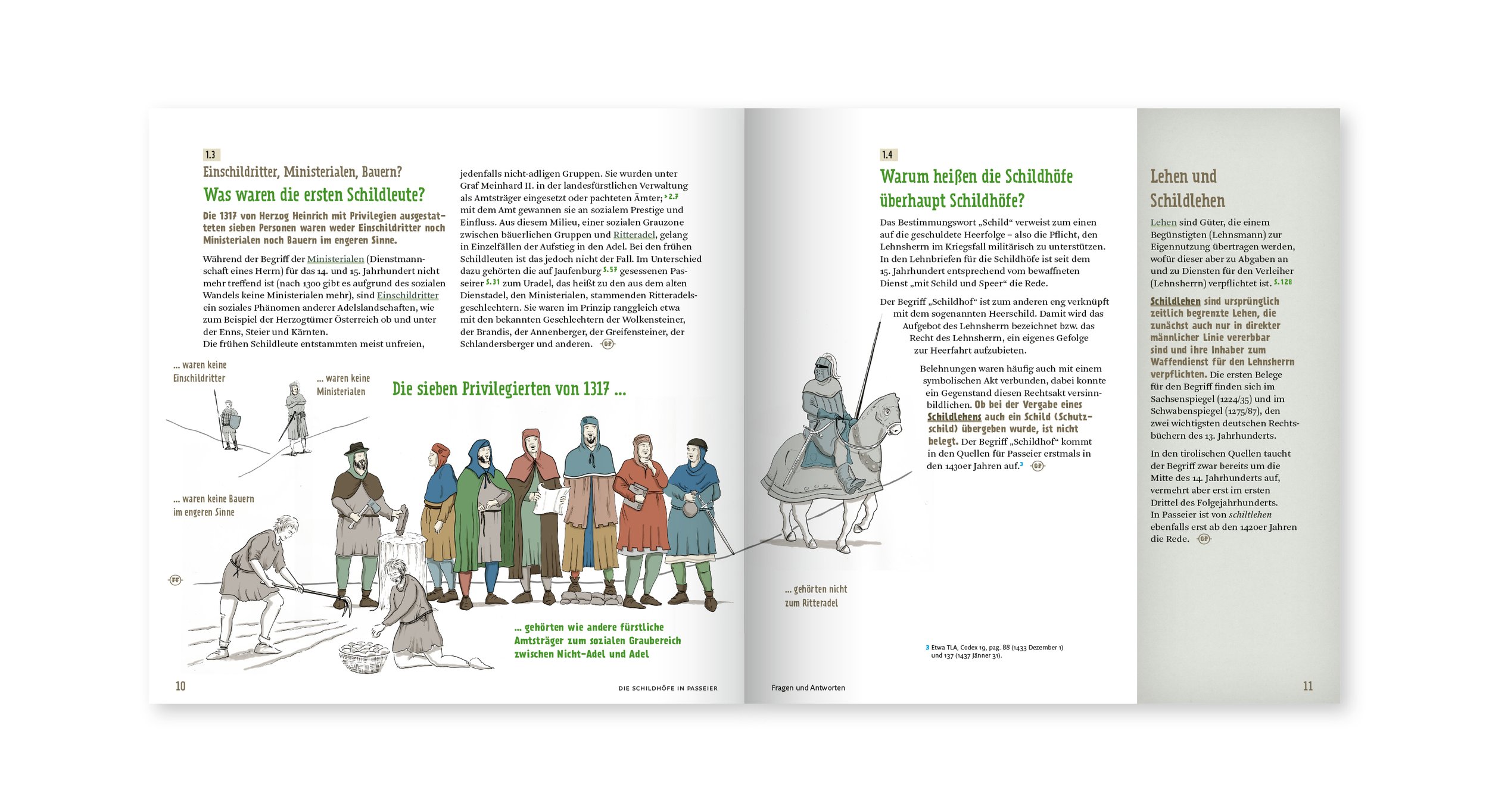

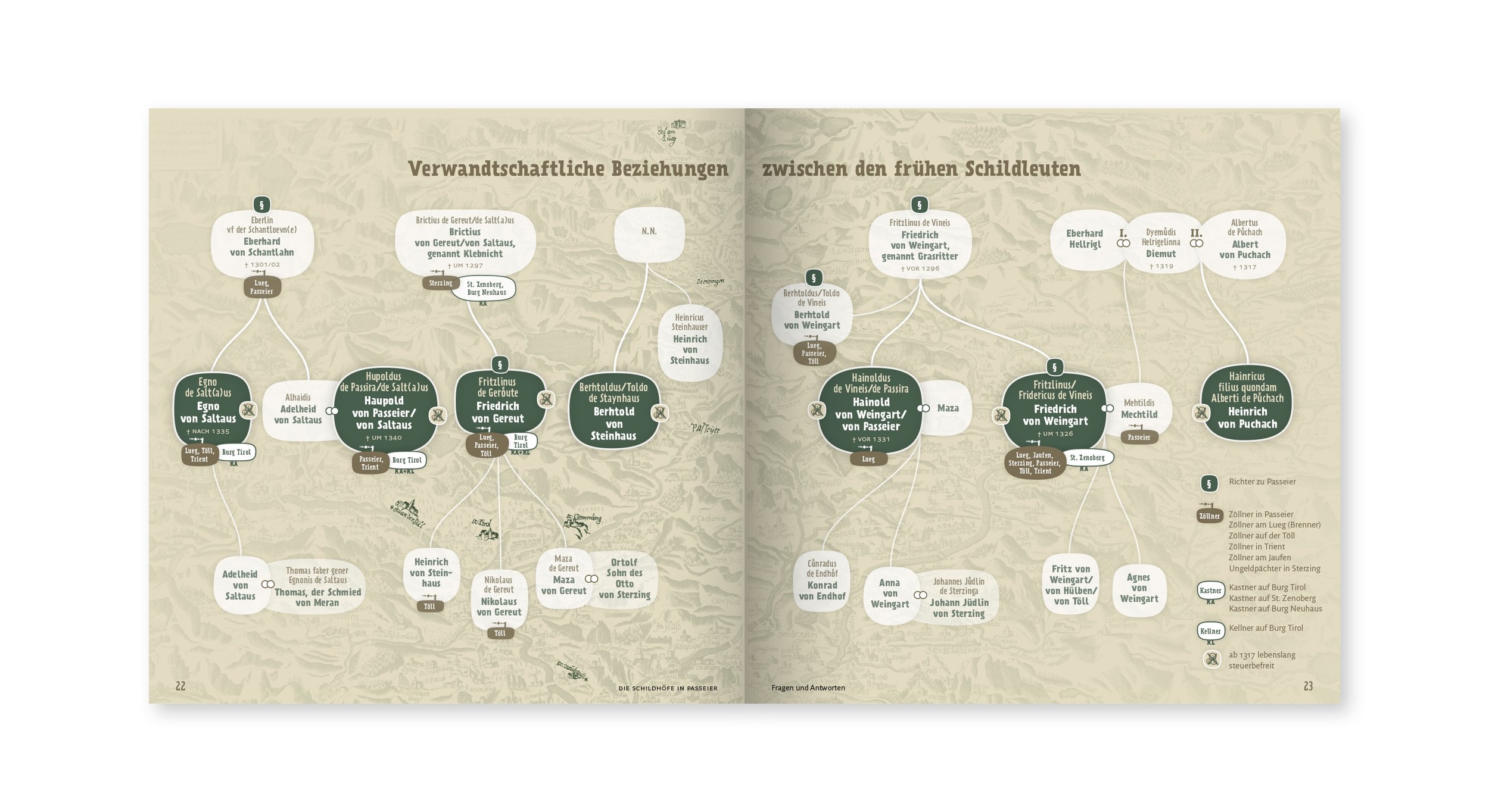

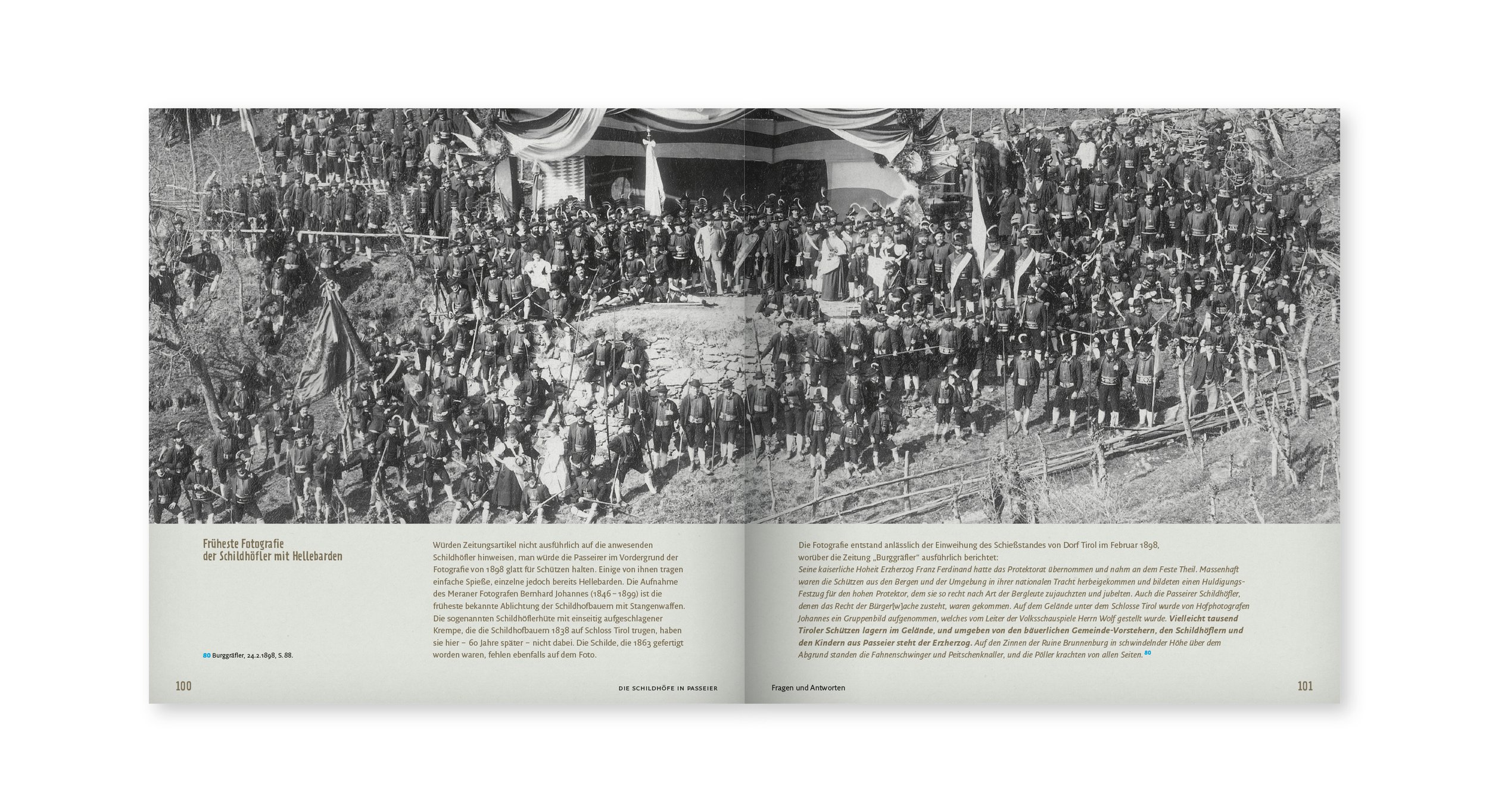

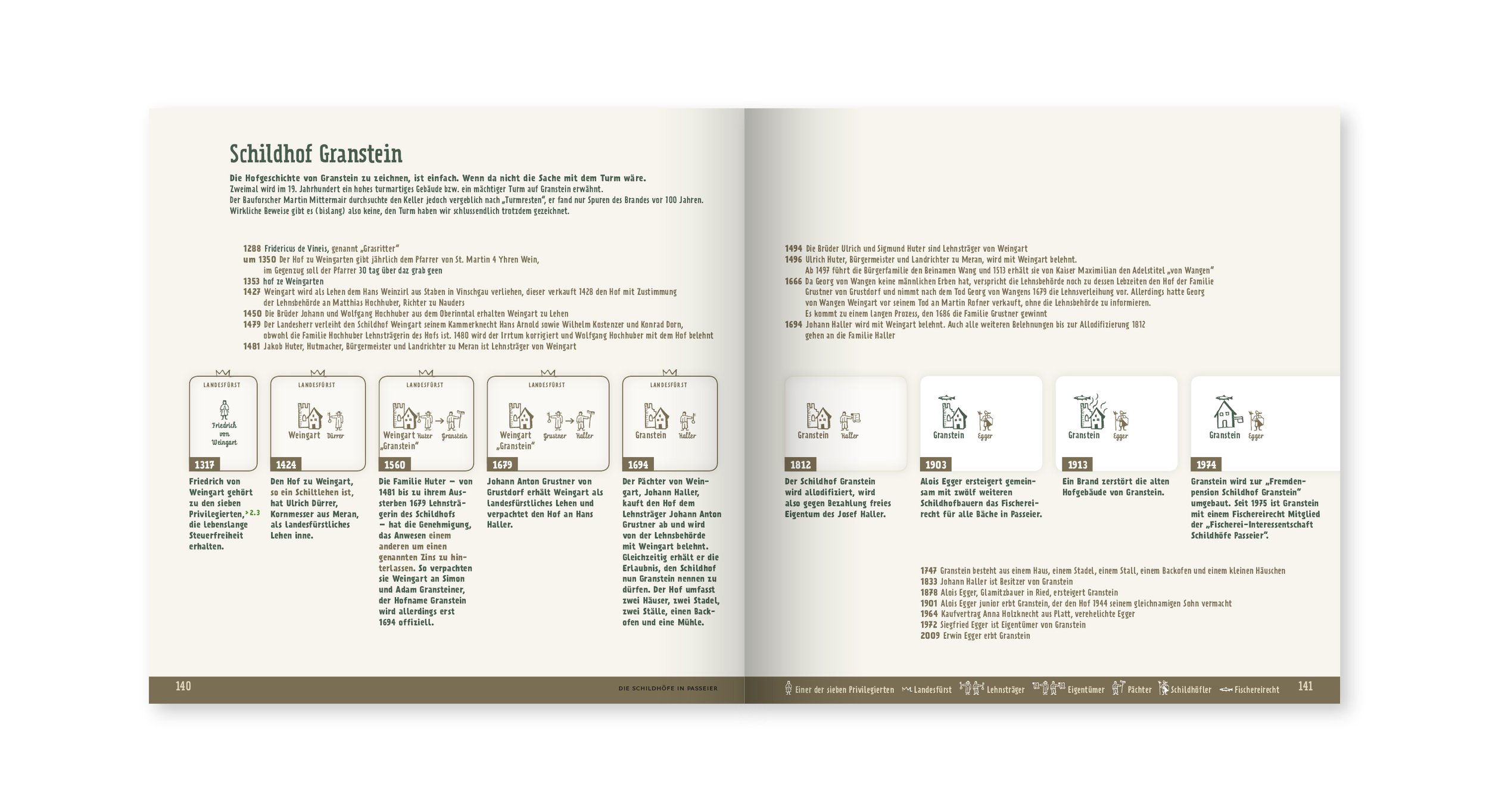

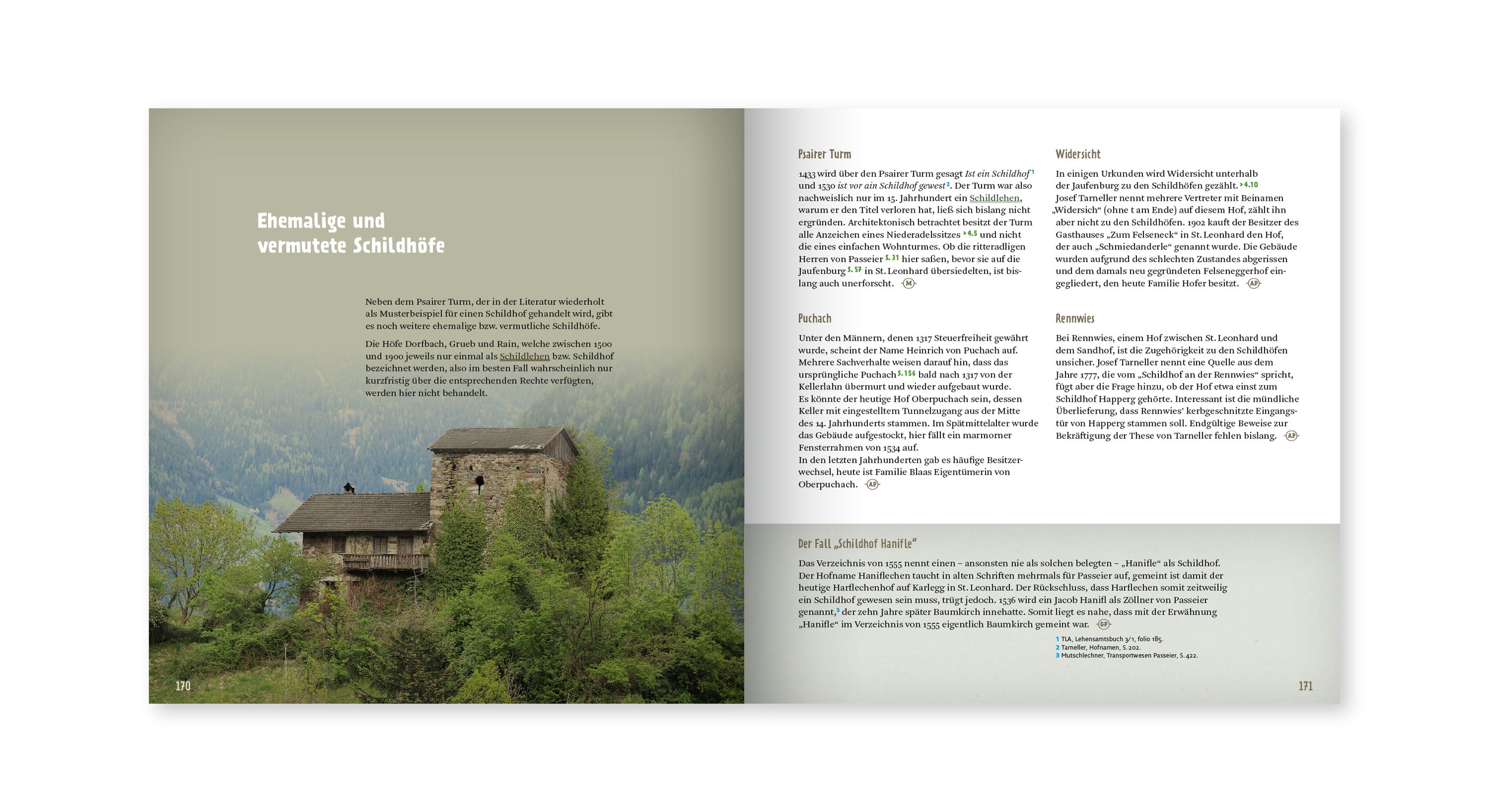

Anlässlich des Jubiläums 700 Jahre Schildhöfe Passeier arbeitete das Museum deren lange und verworrene Geschichte von 1317 bis 2017 in einer Publikation auf. Eine Auswahl an sieben Fragen und Antworten aus dem neuen Buch.

Von MuseumPasseier

Es war einmal die Idee zu einem Fragenbuch über die Schildhöfe in Passeier. Also haben wir die Leute gefragt „Was wollt ihr über die Schildhöfe wissen?“. Und wir haben die Schildhöfler gefragt „Was wisst ihr noch nicht über die Schildhöfler?“. Zusammengekommen sind 136 Fragen, von denen es knapp die Hälfte in die Publikation geschafft haben. Die haben es allerdings in sich, denn sie werden begleitet von Fotografien, Illustrationen oder sogar Bildergeschichten. Einige Fragen sind Richtig-oder-falsch-Fragen. Sieben davon gibt es hier zum Testen:

-

Falsch! Schildlehen und Schildhöfe sind im 14. und 15. Jahrhundert auch in anderen Landstrichen Tirols nachzuweisen: Schiltherrn zu Kunigsperg (Königsberg/Montereale, bei San Michele) bzw. acht oder zehen nachpawrn mit freyen schiltlehen bei der Burg Belasi im Nonsberg. In Kronmetz (Deutschmetz/ Mezzocorona) ist der Suntaghof mehrfach als Schildhof belegt.

-

Richtig! Wir dürfen uns allerdings von unserem modernen Wortverständnis nicht irreleiten lassen. Der Kellner oder Kellerer (lat. caniparius, von canipa = Keller) hatte nichts mit der Gastronomie zu tun. Vielmehr war er der Verwalter des landesfürstlichen Kellers und der dafür bestimmten Naturalabgaben.

-

Falsch, nicht alle hatten eine turmartige Baugestalt. Als mittelalterliche Wohntürme zeigten sich die Höfe am Eingang in das Passeier, nämlich Saltaus, Baumkirch und Lanthaler. Auch für Granstein und Gereut soll ein Turm überliefert sein. Der Rundturm von Steinhaus entstand erst in spätgotischer Zeit, vorher war Steinhaus nie turmförmig gestaltet, genauso wenig wie der Kolberhof und Gomion. Ihr mittelalterlicher Baukern hatte einen einfachen quadratischen oder rechteckigen Grundriss und reichte nur über zwei Geschoße. Somit unterschieden sie sich nicht von der restlichen dörflichen Bauweise. Die Frage kann also ganz klar mit nein beantwortet werden.

-

Falsch! Der Steuerkataster von 1694 führt die Jaufenburg ebensowenig als Schildhof wie der Grundsteuerkataster von 1777/78. Bereits ein im Marienberger Archiv verwahrtes Gutachten von 1598 vermerkt ausdrücklich: das schlosß Jaufenburg wirdet nit fir ain schilthof verlichen, sunder wirdet in lechen prieff genanndt de vessten am antrit des Jauffens, das ist nun merer als ain gemainer schilthoff. Lediglich eine Denkschrift des Passeirer Gerichtsanwalts Hans Kofler von 1723 rechnet Jauffenburg zu den Schildhöfen. Jaufenburg steht letztlich aber für den Schildhof Widersicht, wie sich einem Akt zum Fischereirecht der Schildhöfe von 1756 entnehmen lässt, wo vom Schild-Hof Widersicht oder Schloß Jaufenburg die Rede ist.

-

Dies ist zwar nicht auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich. Auch scheint die topographische Lage einiger Schildhöfe hierfür wenig geeignet. In Tirol gab es bereits im 15. Jahrhundert Signalfeuer, um den militärischen Zuzug aufzubieten. Der Ausdruck Kreid(en)feuer hierfür taucht erstmals 1487 in Bozen aus. Der Begriff kommt wohl vom Lateinischen quiritare, einen Hilferuf erschallen lassen (vgl. ital. gridare). 1505 waren die Burgfrieder von Schloss Tirol angehalten, bei Kriegsgefahr mit Mannschaft bei den kreidfeurn zu sein. Nach dem Landlibell von 1511 erfolgte die Alarmierung nicht durch Feuersignale, sondern mittels Glockenstreich (gloggenstraich). Die gedruckte Tiroler Kreidfeuerordnung von 1647 kennt keinen Punkt in Passeier, an dem bei „gemeinem Landalarm“ ein Warnfeuer entzündet worden wäre. Diese waren vielmehr auf die am stärksten gefährdeten Einfalllinien konzentriert. Die Punkte, die Passeier räumlich am nächsten lagen, waren Rabland, Schloss Tirol und St. Hippolyt bei Tisens. Das Alarmsystem mittels Kreidfeuern wurde in Tirol mit der Zuzugsordnung von 1714 abgeschafft und durch Meldereiter ersetzt.

-

Richtig! Eine Gruppe von Fachleuten erstellte Anfang der 1940er Jahre im Auftrag der “Arbeitsgemeinschaft der Optanten” (AdO) Grundrisse, Schnitte und Ansichten von „nicht verpflanzbaren“ Bauernhöfen in Südtirol. Unter unvorstellbarem zeitlichem und personellem Arbeitsaufwand wurden vom Lageplan der Höfe bis hin zu aussagekräftigen Details zahllose bauliche Situationen festgehalten. Die Pläne waren gedacht als Basis für die Aufbauarbeit eines geschlossenen Siedlungsgebietes in der neuen Heimat, was sich aufgrund der politischen Ereignisse aber erübrigte. Auch der Bauzustand der Schildhöfe Baumkirch, Steinhaus und Psairer wurden zu diesem Zweck von der AdO dokumentiert.

-

Richtig, allerdings nicht in Passeier! Um 1907 ließ Gräfin Erdödy aus Ungarn in der Haslergasse (heute Naifweg) in Meran/Obermais einen Ansitz erbauen und nannte ihn Schildhof, wahrscheinlich in Anlehnung an die Passeirer Schildhöfe. 1943 erwarb Marcello Petacci die Villa und zog mit seiner Familie ein. Auch seine Schwester Claretta Petacci lebte kurzzeitig auf dem Schildhof, bevor sie - die Geliebte Benito Mussolinis - an den Gardasee übersiedelte und 1945 ermordet und neben der Leiche Mussolinis kopfüber aufgehängt wurde.

Mehr Fragen und Antworten im Buch:

MuseumPasseier (Hrsg.): Die Schildhöfe in Passeier. verlag.Passeier 2017. 180 Seiten, 17 Euro. ISBN 978-88-89474-242.